클론성 조혈증에 대한 이해: 고령화 시대에 꼭 알아야 하는 것

Clonal Hematopoiesis in Human Disease: An Essential Immunologic Phenomenon in Aging Populations

Article information

Trans Abstract

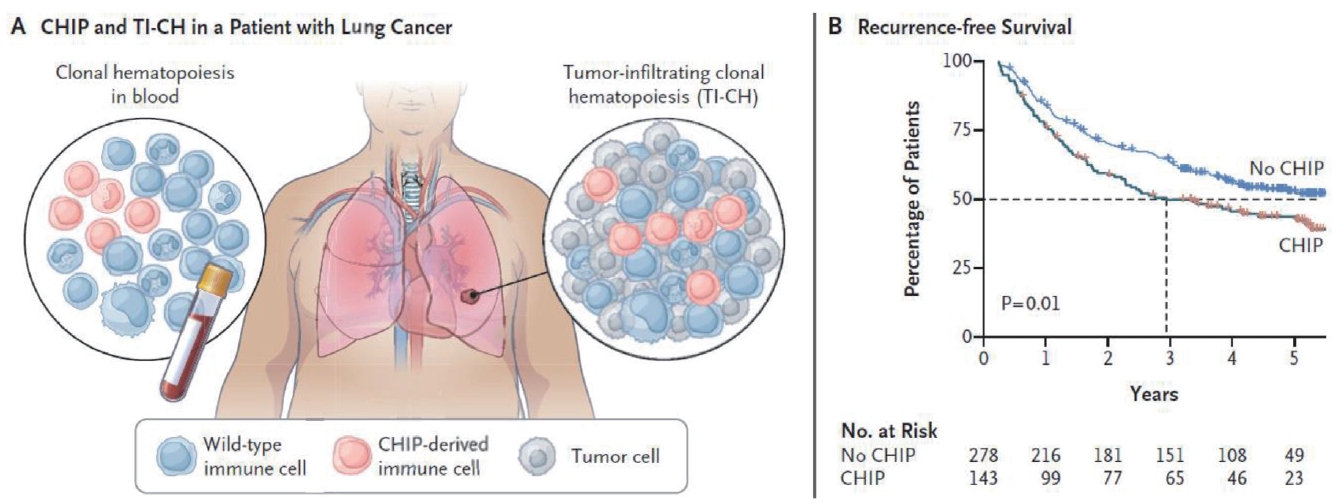

Clonal hematopoiesis denotes a condition involving acquired genetic mutations in hematopoietic stem cells, and is recognized as precancerous lesion for hematologic malignancy (e.g., myelodysplastic syndrome or acute myeloid leukemia). Recent scientific advances indicate that clonal hematopoiesis rather represents an immunologic alteration of myeloid lineage-derived cells upon genetic mutations that can affect the course of various chronic diseases. The role of clonal hematopoiesis in chronic disease has been actively studied in cardiovascular and degenerative brain diseases as well as solid tumors. These discoveries consistently imply that the role of clonal hematopoiesis differs mutated gene- and involved target organ-dependently. Mutated immune cells infiltrate into the diseased organ to affect the disease.

클론성 조혈증의 개념

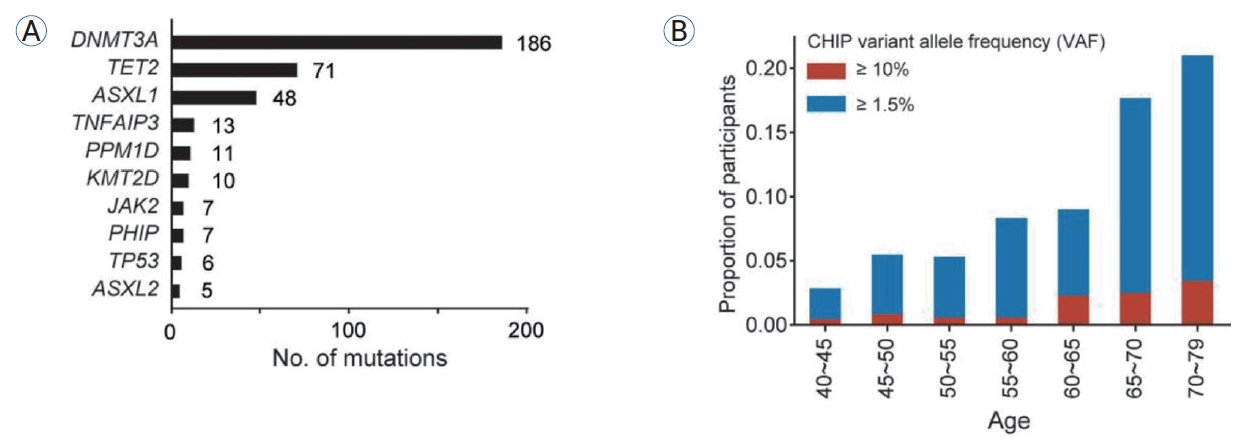

클론성 조혈증은 조혈모세포에서 발생한 후천적인 돌연변이에 의하여 유전적으로 동일한 세포 집단이 형성되는 현상이다[1,2]. 후천적으로 돌연변이가 세포에 생기는 현상은 주로 암(cancer)에서 일어나는데 조혈모세포에 이러한 유전자에 소수의 돌연변이가 생기면 혈액암이 되는 것이 아니라 조혈모세포의 형질이 변화하여 면역의 변동을 초래하게 된다. 물론 다수의 돌연변이가 생기면 혈액암으로 발전하게 된다(clonal evolution). 클론성 조혈증이 중요한 이유는 일반 인구에 클론성 조혈증을 가진 사람의 비율이 높기 때문이다. 보고에 따라 조금의 차이가 있지만 전 세계적으로 대략 60세 이상 노령 인구의 10% 이상이 클론성 조혈증을 가지고 있는 것으로 볼 수 있다. 실제 서울대학교병원 강남센터에서 건강 검진을 받은 사람들을 대상으로 클론성 조혈증을 검사한 결과 60세 이상에서는 15% 가까운 사람이 클론성 조혈증을 가지고 있었다(Fig. 1).

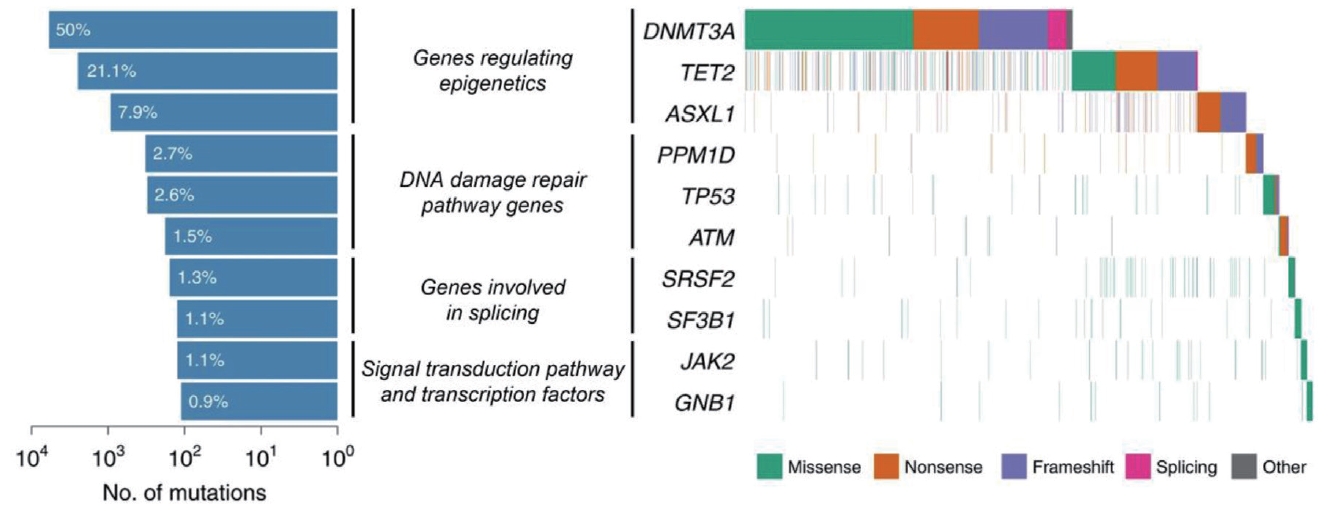

이러한 클론성 조혈증은 주로 후성 유전체 조절을 하는 유전자에 돌연변이가 발생하는데 대표적인 유전자는 DNMT3A, TET2, ASXL1 등이 있다. 그 외에도 스플라이싱(splicing)을 조절하는 SF3B1, U2AF1, SRSF2 등의 유전자에도 돌연변이가 일어날 수 있고 DNA damage repair (DDR)에 영향을 주는 TP53, PPM1D와 같은 유전자에도 돌연변이가 일어날 수 있다(Fig. 2).

클론성 조혈증에 의하여 변동되는 면역의 핵심에 있는 것은 골수구계 세포(myeloid cell)이다. 후천적으로 조혈모세포에 변동이 생기다 보니 수명이 짧고 turnover가 빠른 세포에 이 돌연변이들이 주로 반영되어 나타나며 수명이 긴 림프구에서 이러한 돌연변이가 나타나기까지는 클론성 조혈증이 발생하고 나서도 오랜 시간이 걸리는 것으로 추정된다. 사실 이것은 면역학적으로 매우 중요한 발견이다. 왜냐하면 지금까지 내과적인 면역 질환들은 대부분 자가 면역 질환 등 비정상적인 림프구에 의한 것들인데 클론성 조혈증과 관련된 질환들은 후술하는 바와 같이 대식세포(macrophage)에 의하여 면역성이 변동되기 때문이다. 나이가 들면 몸에 염증이 생긴다는 인식은 오래 전부터 비과학적인 기술로 존재해 왔는데 이러한 노년의 설명되지 않는 염증이 클론성 조혈증에 의한 것으로 생각할 수 있다.

클론성 조혈증의 의학적인 의미

혈액암의 전암 상태로서의 의미

DNMT3A, TET2, ASXL1, SF3B1 등의 유전자는 혈액암에서 많이 알려져 있는 유전자이다. 다만 혈액암이 되기 위해서는 대부분의 경우 최소한 3개 이상의 돌연변이가 필요하기 때문에 이러한 후성 유전체나 스플라이싱, DDR을 조절하는 유전자들 단독의 변이로는 혈액암이 발생하지는 않는다. 다만 signal transduction에 변동을 초래하는 유전자들(JAK2 등)의 경우에는 돌연변이의 개수가 적더라도 혈액암이 발병할 수 있다.

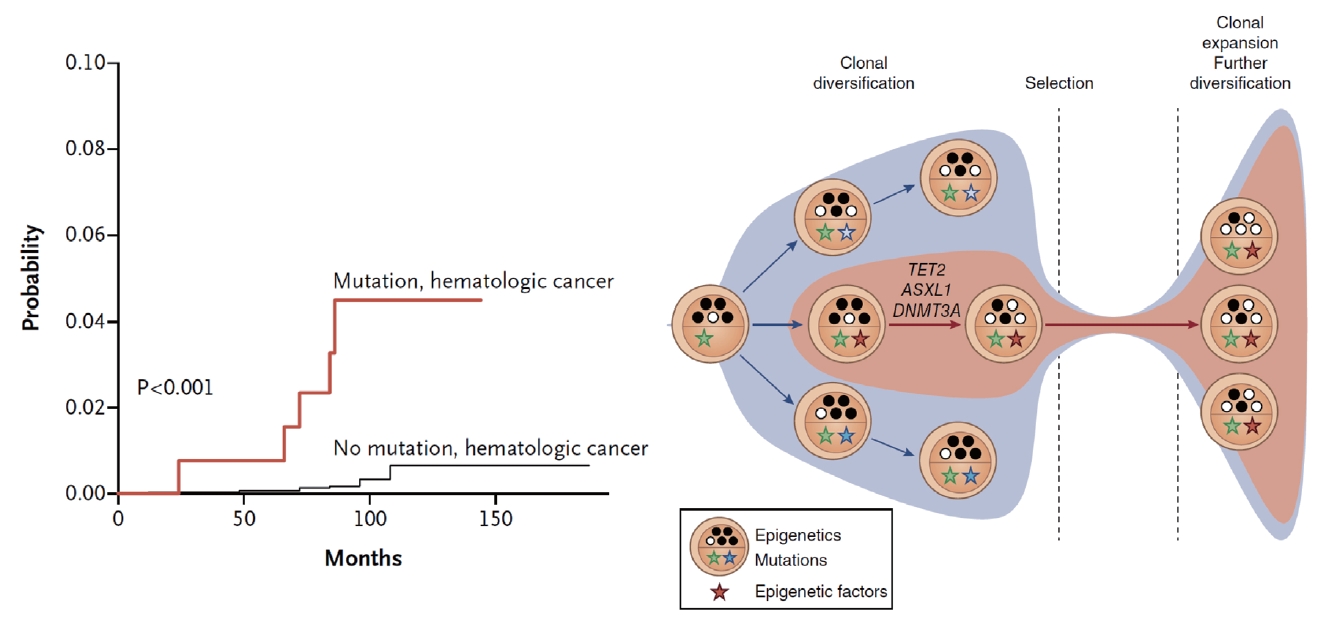

그래서 클론성 조혈증은 첫 발견 시 혈액암의 전구 단계로 인지되었다(Fig. 3). 마치 위에서 용종이 발생하고 위암으로 진행하는 것처럼 클론성 조혈증이 추가적인 돌연변이를 획득하면서 골수형성이상증후군(myelodysplastic syndrome, MDS)이나 급성 골수성 백혈병(acute myeloid leukemia, AML)으로 진행할 수 있는 것이다[3]. 이것은 소위 암화(carcinogenesis)에서 잘 알려진 클론의 진화(clonal evolution)이다.

통상 클론성 조혈증이 있는 사람에서 10년을 관찰하였을 때 혈액암 발병은 5% 정도에서 발생하며[1,4] 일반 인구의 혈액암 발병을 고려하면 그 위험도는 10배 이상인 것으로 생각된다. 따라서 클론성 조혈증이 발견된 일반인에 대해서는 혈액암 발병에 대한 주의가 필요하다.

그러나 여전히 설명되지 않는 현상은 클론성 조혈증을 보유한 일반인에서 생긴 혈액암의 종류에 림프구성 혈액암 역시 많다는 것이다. 2014년에 발표된 연구의 데이터를 상세히 들여다보면[1,4] 다발골수종, 만성 림프구성 백혈병 등의 질환 역시 호발하였는데 이들 질환의 발생은 클론의 진화 형태로는 설명되지 않고 있으며 이에 대해서는 추가적인 연구가 필요한 상황이다.

만성 질환들에 있어 면역 변동 상태로서의 의미

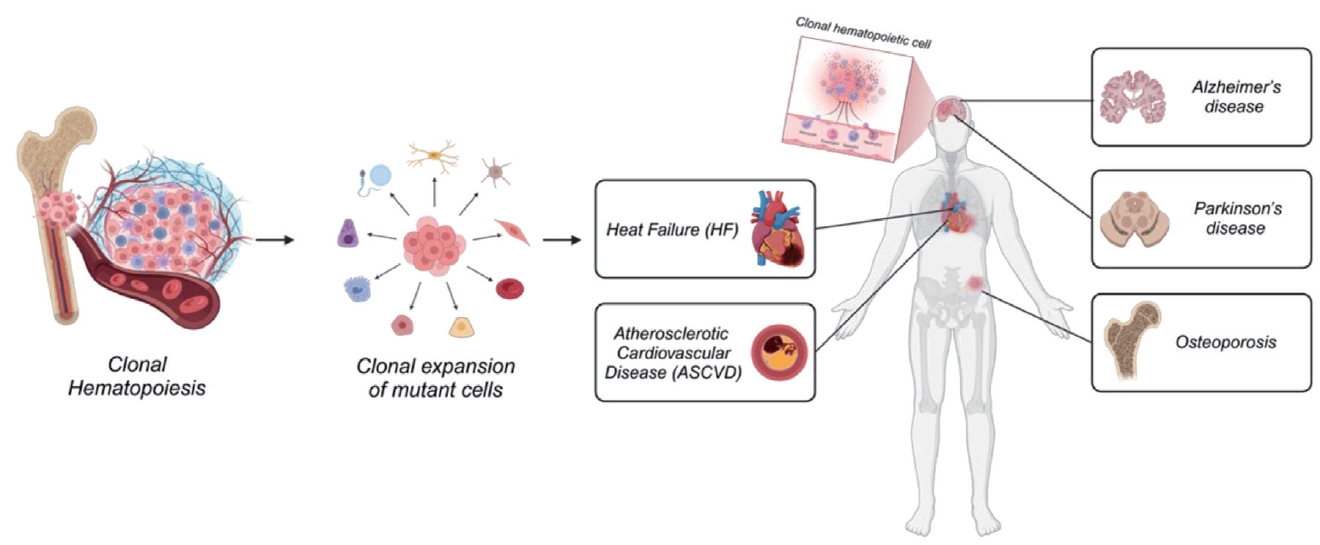

앞서 클론성 조혈증에 의해서 인간의 면역 체계가 대식세포를 중심으로 변동한다고 기술하였다. 돌연변이가 발생하는 유전자에 따라서 면역이 변동되는 내역은 다를 것으로 추정되는 데 TET2, DNMT3A에 대해서는 비교적 많은 연구가 이루어져 있다. TET2에 대해서는 특히 많은 연구가 이루어졌는데 TET2 유전자에 돌연변이가 조혈모세포에 발생하면 골수에서 골수구의 증식이 더 활발하게 일어나 골수구성 세포에 치우친 분화가 일어나며 이러한 골수구성 세포들은 염증성 사이토카인을 과도하게 분비하는 것으로 밝혀졌다[5,6]. 특히 마크로파지에서 NOD-like receptor family pyrin domain-containing protein 3 (NLRP3) 인플라마좀이 발달하면서 interleukin (IL)-1b가 과발현되는 특징을 가지고 있다. 이러한 면역 변동으로 인하여 다양한 만성 질환에 클론성 조혈증이 영향을 미치는 것이 속속 밝혀졌는데(Fig. 4) 대표적인 것들을 정리해 보면 다음과 같다.

심장질환

클론성 조혈증이 atherosclerotic cardiovascular disease (ASCVD)를 증가시키는 것은 여러 연구에서 밝혀졌으며 ASCVD에 의한 심근경색, 뇌졸중 등의 이벤트를 증가시키는 것 역시 증명되었다[7,8]. 동물 실험을 통해 이것이 단순한 상관관계가 아닌 인과관계임이 밝혀졌으며[9] 좀 더 구체적으로는 돌연변이가 발생한 골수구성 세포들이 죽상동맥반의 foamy macrophage로 분화해 들어가서 동맥경화증을 악화시키는 것으로 이해하고 있다[10]. 한편 심부전에도 클론성 조혈증이 중요한 역할을 하는 것이 잘 알려졌다. 허혈성 심부전과 비허혈성(heart failure with preserved ejection fraction) 심부전 모두에서 클론성 조혈증이 있는 환자는 예후가 좋지 못하였으며 이는 클론성 조혈증의 IL-1b 분비에 따 른 염증 반응에 의하여 심부전이 악화되는 것으로 이해된다[11-14]. ASCVD에서는 TET2, DNMT3A 돌연변이가 있는 클론성 조혈증이 주로 중요한 것으로 생각되었는데 심부전에서는 ASXL1 유전자 돌연변이에 의한 클론성 조혈증 역시 중요한 역할을 하는 것으로 보고되고 있음이 흥미롭다[15,16].

골감소증

DNMT3A 유전자에 돌연변이가 있는 클론성 조혈증은 골다공증을 촉진하는 것으로 밝혀졌다. 이 경우에는 IL-17, IL-20사이토카인이 클론성 조혈증 세포에 의하여 과발현되며 이에 따라 osteoclast의 활성도가 증가하는 것으로 밝혀졌다[17,18].

퇴행성 뇌질환(알츠하이머병)

심장 질환이나 골다공증의 사례를 보면 이러한 클론성 조혈증에 의한 면역의 변동이 모든 질환을 악화시킬 것 같지만 퇴행성 뇌질환의 경우는 그렇지 않음이 밝혀졌다. 알츠하이머병은 클론성 조혈증을 보유한 사람들의 경우 보호 효과가 있다[19]. 이러한 보호 효과는 클론성 조혈증이 발생한 면역세포들이 뇌로 들어가 마이크로글리아(microglial cell)로 분화하면서 알츠하이머병을 일으키는 마이크로글리아를 대체하게 되면서 나타나는 것으로 알려졌다[20]. 알츠하이머병과 클론성 조혈증 간의 사례는 클론성 조혈증이 어떤 장기에 정착하느냐에 따라 미치는 영향이 달라짐을 시사하는 매우 중요한 연구이다.

클론성 조혈증 연구에 대한 향후 전망

클론성 조혈증과 다양한 질환 간의 상관관계가 앞으로 계속 밝혀질 것으로 생각된다. 가장 중요한 클론성 조혈증의 만성 질환에 대한 개념은 돌연변이가 발생한 면역세포들이 문제가 생긴 장기로 침투하고 여기서 조직 내의 monocyte 계열 세포(이를 테면 대식세포)로 분화하면서 질환에 영향을 주는 개념이 정립되어 가고 있다는 점이다. 이 개념을 이해한다면 향후 클론성 조혈증이 만성 질환에 미치는 영향에 대한 연구들을 따라갈 수 있을 것이다. 그리고 돌연변이별로 면역 변화의 양상은 다르기 때문에 각종 돌연변이에 맞는 면역치료제들이 개발되어 이 영역에 새로운 치료 패러다임의 전환이 있을 것으로 기대된다. 이를테면 IL-1b, NLRP3 인플라마좀을 억제하는 약물은 클론성 조혈증에 의하여 악화되는ASCVD의 맞춤 치료제로 개발될 가능성이 있는 것이다. 향후 클론성 조혈증에 대한 연구가 지속되어 새로운 관점에서의 질병의 이해가 질병의 호전을 가져오는 치료법의 등장으로 이어질 날이 기대된다.

Notes

CONFLICTS OF INTEREST

No potential conflict of interest relevant to this article was reported.

FUNDING

None.

AUTHOR CONTRIBUTIONS

YK did research and data anlysis, wrote and reviewed this article.

ACKNOWLEDGEMENTS

None.