한국 심혈관 질환의 현재와 미래: 예방, 관리 그리고 정책적 제언

Present and Future of Cardiovascular Diseases in Korea: Prevention, Management, and Policy Recommendations

Article information

Trans Abstract

This study examined the current state of cardiovascular diseases (CVDs) in South Korea, highlighting their increasing prevalence due to rapid aging and lifestyle changes. It also identified key issues in the management of hypertension, dyslipidemia, ischemic heart disease, arrhythmia, heart failure, and valvular heart disease. This study emphasizes the need for tailored public health interventions, early detection, and equitable access to medical resources. Policy recommendations include enhancing preventive measures, adjusting national health-screening intervals, improving treatment adherence through education, and fostering multidisciplinary collaboration. These strategies aim to reduce the societal and economic burdens of CVD and promote sustainable public health initiatives.

서 론

심혈관계 질환(cardiovascular disease, CVD)은 전 세계적으로 주요 사망 원인 중 하나이며 한국에서도 높은 질병 부담을 초래하는 주요 공중보건 문제로 자리 잡고 있다. 특히 급속한 고령화와 생활 습관 변화로 인하여 심혈관 질환의 발생률과 이에 따른 사회적, 경제적 부담이 지속적으로 증가하고 있다. 그러나 현재 한국의 심혈관 질환 관련 국가 정책은 주로 급성기 치료에 집중되어 있으며 예방 및 장기적 관리에 대한 체계적인 접근은 상대적으로 부족한 실정이다. 이에 따라 예방과 조기 관리에 대한 전략적 강화가 필수적이며 보다 포괄적이고 지속 가능한 정책적 개입이 요구된다.

대한심장학회는 미래를 위해 심혈관 건강 증진에 앞장선다는 미션을 실현하기 위하여 심혈관 질환의 예방, 조기 진단, 치료 및 관리 전반을 아우르는 통합적 접근의 필요성을 강조하고 있다. 특히 대한심장학회와 심장학연구재단은 다학제적 전문가 협력을 통해 주요 심혈관 질환의 현황을 분석하고 지역 간 건강 격차 해소를 포함한 정책적 개선 과제를 도출하고자 한다.

본 연구는 한국의 심혈관 질환 현황을 심층적으로 분석하고 주요 위험 요인 및 의료 접근성 문제를 고려하여 효과적인 예방 및 관리 전략을 제안하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 심혈관 질환 예방 및 관리 수준을 향상시키고 정책적 관심을 고취하여 보다 지속 가능하고 효과적인 공중보건 대책 수립을 위한 근거를 제공하고자 한다. 본 논문의 내용은 대한심장학회 공식 학술지인 Korean Circulation Journal에 게재된 원문[1]을 바탕으로 요약 및 재구성된 것이다.

국내 심혈관 세부 질환의 현황 및 미래 전략

고혈압

질병 부담과 결과

고혈압은 전 세계적으로 CVDs의 주요 위험 요인으로 널리 보고되고 있다[2]. 한국에서 30세 이상 성인의 고혈압 유병률은 약 32.9%로 연령이 증가함에 따라 상승하는 경향을 보인다. 또한 고혈압은 단일 질환 중 가장 높은 의료비 지출 항목으로 총 3.4조 원이 소요되어 전체 의료비의 4.2%를 차지한다. 그럼에도 불구하고 고혈압 환자의 약 23%는 자신의 질환을 인지하지 못하고 있으며 26%는 적절한 치료를 받지 않고 있는 것으로 나타났다. 더 나아가 치료 중인 환자 중에서도 약 41%는 목표 혈압에 도달하지 못하고 있어 관리의 한계가 존재한다[3].

예방과 관리

대한고혈압학회(Korean Society of Hypertension, KSH)는 2022년 개정 가이드라인에서 일반 성인을 대상으로 2년마다 고혈압 검진을 실시할 것을 권고하였다. 국민건강보험공단(National Health Insurance Service, NHIS) 또한 심혈관 질환의 조기 발견을 위하여 연 1-2회 건강 검진을 제공하고 있다[4]. 아울러 5월 혈압 측정의 달(May Measurement Month, MMM) 캠페인을 통해 고혈압 인식을 제고하고 있으며 특히 젊은 환자 및 여성 환자를 대상으로 SNS, 유튜브 콘텐츠, 온라인 홍보 등 다양한 활동을 전개하고 있다[5].

2024년 KSH fact sheet에 따르면 국내 20세 이상 성인 고혈압 환자의 인지율은 77%, 치료율은 74%, 조절률은 59%로 보고되었다. 연령이 증가할수록 인지율, 치료율, 조절률이 높아지는 경향을 보였으나 2-30대 고혈압 환자의 인지율은 36%, 치료율은 35%, 조절률은 33%에 불과하여 다른 연령대와 비교할 때 현저히 낮은 수준임이 확인되었다[3]. 정책적 우선순위와 개선 방안

첫째, 젊은 성인 대상 맞춤형 공중보건의 개입이 필요하다. 이 때 짧은 진료 시간을 보완하기 위하여 팀 기반 진료와 원격의료를 활용한다. 둘째, IT 기술 활용이 필요하다. 스마트 워치와 같은 IT 기술을 활용한 혈압 모니터링을 도입할 수 있다. 셋째, 약물 공급 부족 문제를 해결해야 한다. 이를 위해서는 약가 정책 개정과 정부의 적극적 개입이 필요하다.

이상지질혈증

질병 부담과 결과

이상지질혈증(고지혈증)은 관상동맥질환의 주요한 교정 가능한 예측 인자로 잘 알려져 있다[6]. 최근 30년간 전 세계적으로 이상지질혈증의 질병 부담은 지속적으로 증가하고 있으며 국내에서는 그 유병률이 약 40-48%로 보고된다. 특히 여성의 경우 저HDL콜레스테롤혈증 정의에 따라 유병률 차이가 관찰된다[7]. 주요 원인으로는 서구화된 식습관과 생활 방식의 변화가 지목되며 실제로 국내 고콜레스테롤혈증의 유병률은 2007년에서 2020년 사이 두 배 이상 증가한 것으로 나타났다[8].

예방과 관리

임상지침에서는 생활 습관의 개선과 지질저하제를 활용한 약물 치료를 권고하고 있다. 최근에는 심혈관 질환 고위험군 환자를 대상으로 저밀도 지단백 콜레스테롤(low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C)의 더욱 엄격한 목표치가 설정되고 있으며 더 낮을수록 좋다는 슬로건 아래 적극적인 관리 전략이 강조되고 있다.

정책 우선순위 및 개선 방안

첫째, 국가 건강 검진 주기를 조정해야 한다. 현재 남성은 24세 이상, 여성은 40세 이상을 대상으로 4년마다 콜레스테롤 검사를 시행하고 있다. 그러나 콜레스테롤의 누적 노출(lifetime exposure)이 심혈관 건강에 미치는 장기적 영향을 고려할 때 검진 주기를 2년으로 단축하여 조기 발견 및 관리의 효과성을 강화할 필요가 있다.

둘째, 맞춤형 목표 수치를 설정한다. 환자의 개별적인 위험 인자(흡연, 당뇨병, 가족력 등)를 종합적으로 고려하여 개인화된 치료 목표를 설정하는 것이 중요하다. 이러한 접근은 치료 효과를 극대화하고 불필요한 의료 자원 소모를 줄이는 데 기여할 수 있다.

셋째, 치료 순응도를 개선해야 한다. 이상지질혈증 치료 성패의 핵심 요인 중 하나는 환자의 약물 순응도이다. 이를 향상시키기 위하여 다음과 같은 정책적 노력이 요구된다. 먼저 교육 및 상담 프로그램을 확대해야 한다. 환자와 의료진 간의 협력을 강화하는 구조적 프로그램을 제공할 필요가 있다. 그리고 정책적 지원을 강화하여 새로운 치료제가 필요한 환자에게 적절한 치료 기회를 제공해야 한다. 마지막으로 용어를 명확하게 수정해야 한다. 대중의 이해도를 높이기 위하여 이상지질혈증 대신 고지혈증과 같은 보다 직관적인 용어 사용을 검토해야 한다.

넷째, 조기 진단 및 지속적 모니터링이 필요하다. 특히 젊은 연령층에서 이상지질혈증 관리의 사각지대가 존재한다. 이에 대한 대응으로 정기 검진 주기의 강화와 함께 청년층 및 고위험군을 대상으로 한 맞춤형 모니터링 체계의 도입이 필요하다.

다섯째, 약물 치료 및 교육 캠페인의 통합적 강화가 필요하다. 이상지질혈증 약물 치료는 빠르게 진화하는 분야로 최신 진료지침을 반영하고 이를 의료진에게 적극적으로 교육하는 것이 필수적이다. 또한 사회적 캠페인과 대중 교육 프로그램을 통해 질환에 대한 인식을 제고해야 하며 약물 치료와 교육을 통합한 다각적 접근을 통해 치료율 및 심혈관 질환 예방 효과를 극대화할 수 있다.

정책 개선을 위한 제언

정리하면 다음과 같다. 첫째, 국가 검진 콜레스테롤 검사 주기를 2년으로 원상 복구하고 개인별 맞춤형 콜레스테롤 목표치를 제시한다. 둘째, 콜레스테롤 조절의 중요성에 대해 국가적으로 홍보하고 심혈관 질환자와 가족성 고콜레스테롤혈증 환자의 콜레스테롤 치료 신약의 급여를 확대한다. 셋째, 의료 전문가의 정책 결정 과정 참여로 효율적으로 자원을 활용한다.

허혈성 심장병

심질환중재술 전문의 부족

허혈성 심질환은 지난 20년간 발생률이 꾸준히 증가하여 현재 국내 사망 원인 중 두 번째를 차지하고 있다[9]. 특히 고령화 및 서구화된 생활 양식으로 인한 동맥경화증 위험 인자의 증가는 심혈관 질환 발생률을 더욱 가속화시키고 있다. 이러한 상황에서 허혈성 심질환 치료를 위한 전문의 인력, 특히 심혈관중재술 전문의의 부족은 심각한 문제로 부상하고 있다.

심혈관중재술 전문의 공급과 수요 현황

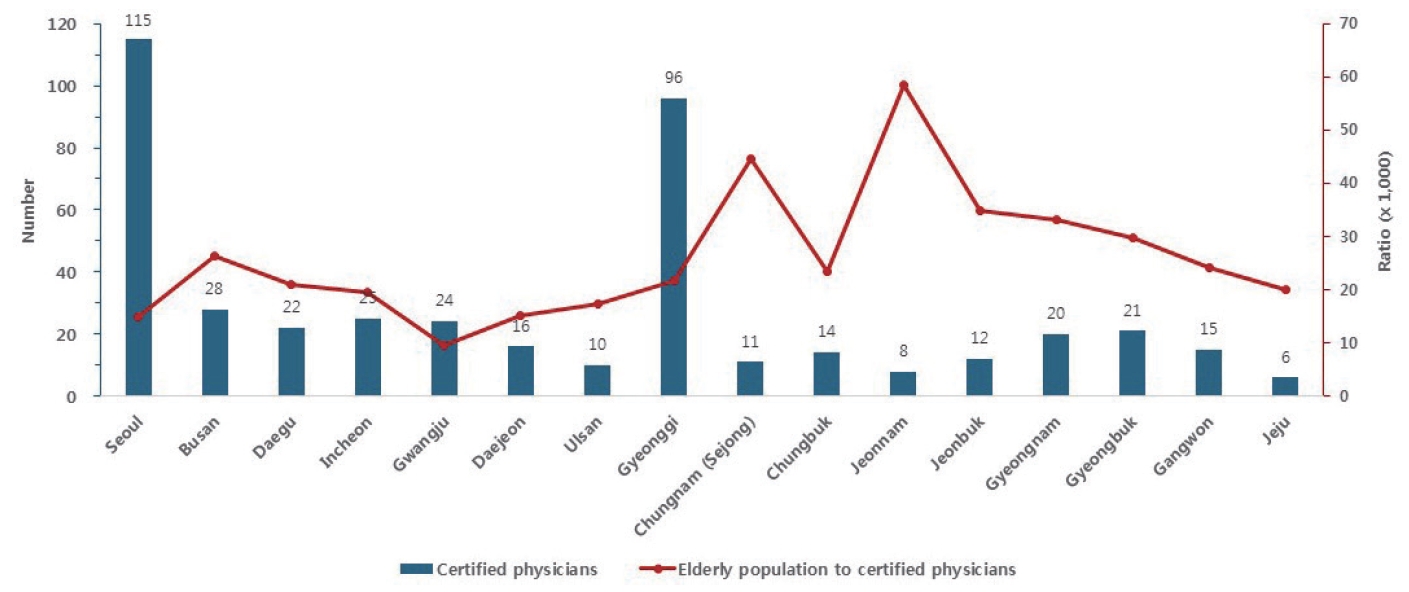

대한심혈관중재학회는 2011년부터 심혈관중재술 인증 제도를 운영하여 시술 표준 확립과 의료 인력의 전문성 보장을 위한 노력을 지속해 왔다. 2024년 2월 기준 총 467명의 심혈관중재술 전문의가 인증을 받았으나 이 중 40세 미만은 24명(5.1%)에 불과하며 60세 이상은 77명(16.5%)으로 고령화가 뚜렷하게 진행되고 있다. 또한 수도권과 주요 도시에 전문의가 집중 배치됨에 따라 지역 간 불균형이 심화되고 있다. 실제로 65세 미만 전문의 443명 중 336명(75.8%)이 수도권 및 주요 도시에 근무하고 있으며 충남과 전남 지역은 각각 45,000명과 58,000명의 고령 인구를 담당하고 있음에도 불구하고 전문 인력이 현저히 부족한 실정이다(Fig. 1).

허혈성 심질환의 적절한 치료를 위한 제언

심혈관중재술 전문가 부족의 주요 원인은 다음과 같이 요약된다. 첫째, 장기간의 수련 과정이 필요하다. 내과 전문의 취득 후 약 2년간의 전임의 과정을 포함하여 최소 10년 이상의 수련 기간이 요구된다. 둘째, 높은 업무 강도 대비 보상이 낮다. 응급 심질환 치료 및 고난도 시술이 빈번함에도 불구하고 보상과 여가 시간이 보장되지 않아 높은 업무 강도 대비 낮은 보상이 문제로 지적된다. 마지막으로 의료 분쟁이 증가하고 있다. 중증 환자 치료와 관련된 의료 분쟁이 지속적으로 증가함에 따라 전문의가 심리적, 법적 부담을 과도하게 안게 되는 현실이다.

해결 방안 및 제언

허혈성 심질환의 적절한 치료와 전문 의료 인력을 안정적으로 확보하기 위해서는 다음과 같은 제도적 보완이 필요하다. 첫째, 경제적 보상 및 근무 환경의 개선이 필요하다. 중증 환자 치료와 고난도 시술에 대한 적절한 보상을 강화하고 당직 근무 이후 충분한 휴식을 보장하는 제도를 마련해야 한다. 둘째, 법적 안전망을 구축해야 한다. 의료 분쟁 발생 시 전문가의 사법적 위험 부담을 완화할 수 있는 법적, 제도적 장치 마련이 필요하다. 셋째, 지방 의료 자원 배분을 강화해야 한다. 지방 소도시 환자에게도 적절한 의료 서비스를 제공하기 위하여 정부 차원의 의료 자원 균형 배분 및 효율적인 이송 체계 구축이 요구된다. 넷째, 첨단 치료 장비를 도입해야 한다. 최신 심혈관 치료 장비의 도입과 확산을 통해 지역 간 의료 수준의 격차를 줄이고 환자 치료의 질을 향상시켜야 한다. 다섯째, 정책 연구 및 인력 간 협력을 강화해야 한다. 근거 중심의 의료정책 수립을 위하여 정부와 학회 공동 연구를 활성화하고 학회 인증 시스템을 개선하여 지속 가능한 전문의 양성 체계를 확립할 필요가 있다.

부정맥

질병 부담과 결과

심장리듬장애 중 심방세동(atrial fibrillation, AF)과 급성 심장사(sudden cardiac death, SCD)는 임상적, 사회경제적으로 중요한 대표 질환이다.

AF는 노년층에서 흔히 발생하는 것으로 알려져 있으며 허혈성 뇌졸중과 심부전(heart failure) 등 중대한 의학적 문제를 초래할 수 있다[10]. AF의 유병률은 지난 10년간 약 2배 증가하였고 2060년에는 5.8%에 이르러 전체 의료비의 1-2%를 차지할 것으로 예측되고 있다[11].

SCD 현황을 살펴보면 한국에서 2022년 기준 응급의료 서비스 이용 환자 수는 35,018명으로 10만 명당 68명의 발생률을 보였다. 발생률은 2012년 이후 꾸준히 증가하였으며 생존 퇴원율은 7.8%에 불과하다[12,13]. 관상동맥 질환이 전체의 약 60%로 가장 흔한 원인 질환이며 특히 아시안에서는 심근병증과 유전성 부정맥이 SCD의 주요 원인으로 보고되고 있다[14].

예방 및 관리

심방세동

AF 관리는 뇌경색 또는 전신색전증 예방을 위한 항응고제 사용(anticoagulation), 맥박수 및 리듬 조절을 통한 증상 조절(better symptom control), 심혈관 동반 질환 관리(comorbidity)를 포함한다[15]. 2024년 개정된 유럽심장학회 가이드라인에서는 evaluation & dynamic assessment를 추가한 CARE pathway가 제안되었다. 2013년 이후 보험 적용을 받은 비타민 K-비의존성 경구 항응고제(non-vitamin K antagonist oral anticoagulant)는 환자의 편의성과 안전성을 향상시켰으며 뇌경색 발병 감소에 기여하였다. 카테터 절제술은 약물 치료보다 정상 심장 리듬 회복에 효과적이며 생존율 개선과 입원율 감소에 기여한다고 보고되었다[16,17]. 최근 조기 리듬 조절이 임상 결과를 개선한다는 EAST-AFNET4 연구 결과에 근거하여 조기 진단 및 리듬 조절로 치료 방침의 전환이 요구된다[18].

급성 심장사

즉각적인 심폐소생술과 제세동은 생존율을 각각 2배, 4배 증가시키는 것으로 보고되었다[19]. 대부분의 SCD는 가정을 포함한 비공공 장소에서 발생(약 65%)하며[20] 이식형 제세동기(implantable cardioverter-defibrillator, ICD)는 치명적인 심실성 부정맥의 치료 및 SCD 예방에 효과적인 것으로 알려져 있다. 또한 카테터 절제술은 심실빈맥의 치료 전략 중 하나로 고려된다. 따라서 SCD의 효율적인 예방을 위해서는 개인 맞춤형 위험도 평가와 이를 임상에 반영할 수 있는 체계적 시스템 구축이 필요하다.

정책 우선순위 및 개선 방안

심방세동 조기 진단 및 관리 강화

한국은 심전도(electrocardiography, ECG) 검사 비용이 낮으나 고령 인구 증가에 따라 AF 관련 의료비의 상승이 예상된다. 조기 진단을 통한 효과적인 치료를 위하여 65세 이상 성인을 대상으로 ECG 검사를 국가 건강 검진 프로그램에 포함시키는 것이 필요하다[15,21,22]. 또한 여전히 낮은 항응고제 치료율을 비롯한 AF 관리의 다양한 문제를 해결하기 위해서는 의사-환자 교육과 더불어 다학제적 접근이 요구된다.

급성 심장사 예방을 위한 다각적 접근

SCD 생존율 개선을 위하여 우선 다음 사항들이 고려되어야 한다. 먼저 응급의료 서비스 접근성을 강화하고 심폐소생술 교육 및 자동심장충격기(automated external defibrillator, AED) 보급을 확대해야 한다. 최근에는 웨어러블 및 인공지능 등의 디지털 헬스케어 기술이 활발하게 적용되는 추세이다. 그리고 치료 및 예방 필요성에 대한 사회적 인식 제고 및 개선이 필요하다. 또한 가이드라인 기반 약물 치료(guideline-directed medical therapy) 및 ICD 일차 예방에 대한 적극적인 적용을 고려하여야 한다. 특히 대한민국의 ICD 삽입률은 다른 국가들과 비교하였을 때 매우 낮다[23]. 그리고 글로벌 가이드라인에 기반하고 임상 진료 현실을 반영한 급여 기준 평가 등 정책적 지원이 요구된다. 마지막으로 위험군에서의 유전자 검사 및 디지털 의료 등의 첨단 기술 적용 확대를 통한 환자 맞춤형 치료 구현이 필요하다.

한국 특성에 맞는 의료 가이드라인 개발 및 적용

한국인 맞춤형 가이드라인 개발을 통한 임상 현장에서의 의료 제공 체계의 최적화를 도모해야 한다.

디지털 헬스케어의 도입과 과제

디지털 헬스케어의 발전은 임상에서 부정맥의 진단과 치료에서 선도적인 혁신을 이루어 냈으나 데이터 보안, 비용 효과성, 규제 등 여러 과제가 해결되어야 한다. 이를 위하여 임상 전문가, 산업계, 정부 등 모든 이해 관계자 간의 협업을 통해 이러한 문제를 해결하고 디지털 헬스케어 기술의 효과적인 도입과 확산을 위한 정책적 노력이 필요하다.

부정맥, 특히 AF와 SCD에 대한 관리는 고령화 사회에서 의학적, 보건학적, 사회경제적으로 중요한 국가적 과제로 부상하고 있다. 따라서 조기 진단, 맞춤형 치료, 디지털 기술의 도입 등을 통해 환자의 예후를 개선하고 국가 차원에서의 부정맥 관리 강화를 위한 정책이 시급히 요구된다.

심부전

최근 고령화와 만성 질환 증가로 인하여 심부전의 유병률과 질병 부담은 전 세계적으로 빠르게 증가하고 있다[24,25]. 국내에서도 심부전은 주요 사망 원인 중 하나로 자리 잡고 있으며 조기 발견과 적절한 관리는 환자의 생존율 및 삶의 질 향상을 위하여 필수적이다.

심부전의 유병률 및 사망률

심부전의 유병률은 연령 증가에 따라 급격히 상승한다. 2020년 심부전 fact sheet에 따르면 국내 심부전 유병률은 2.58%로 보고되었으며[26] 특히 70대와 80대 인구에서 각각 4.7%, 10.6%로 매우 높은 수준을 보였다. 또한 심부전의 사망률은 2020년 기준 인구 10만 명당 15.6명에 달하며 입원 환자의 5년 생존율은 66%에 불과하여[27] 심부전이 갖는 임상적, 사회적 부담의 심각성을 뒷받침한다.

심부전 관리의 문제점

첫째, 심부전은 전문 질환군에 미포함되어 있다. 심부전은 높은 사망률에도 불구하고 여전히 전문 질환군에 포함되지 않아 정책적 지원이 미흡하다. 둘째, 보험 산정 특례 기간이 제한적이다. 중증 심부전 환자는 제한적인 보험 산정 특례 기간으로 인하여 장기적 치료의 연속성을 유지하기 어렵다. 셋째, 보험 수가가 낮다. 낮은 보험 수가는 상급종합병원에서 충분한 심부전 전문 인력을 충분히 고용하지 못하게 하는 주요 요인으로 작용한다. 이러한 구조적 한계는 환자들이 전문적이고 지속적인 심부전 관리를 받는 데 방해가 되고 있으며 이는 환자의 생존율 향상에 부정적 영향을 미친다.

심부전 관리 개선을 위한 정책 제안

심부전 관리의 효율성을 높이고 환자 치료 성과를 향상시키기 위하여 다음과 같은 정책적 접근이 필요하다. 첫째, 심부전을 전문 질환군으로 분류하여 정부와 의료계의 적극적인 정책적 지원을 가능하게 해야 한다. 둘째, 보험 특례 기간을 확대해야 한다. 중증 심부전 환자가 장기적으로 안정적인 치료를 받을 수 있도록 보험 산정 특례 기간을 연장해야 한다. 셋째, 수가 지원 체계 마련이 필요하다. 심부전 관리와 치료에 적합한 보험 수가를 확보하여 상급종합병원에서 충분한 전문 인력을 고용할 수 있도록 지원해야 한다. 넷째, 심부전 환자 분류 체계를 개선해야 한다. 기존 ICD 체계를 넘어서는 세분화된 심부전 환자 분류 체계를 마련하여 중증도에 따른 맞춤형 의료 서비스를 제공해야 한다. 마지막으로 정부와 학회 간 협력을 강화해야 한다. 정부-학회 간 협력을 통해 심부전 관련 연구 및 정책적 노력을 활성화하고 환자 중심의 통합적 의료 체계를 구축해야 한다.

판막 질환

심장판막 질환은 성인 인구에서 점차 중요한 공중보건 문제로 대두되고 있다. 특히 국내에서는 류마티스성 판막 질환이 주를 이루었으나 최근에는 퇴행성 판막 질환으로 질병 양상이 변화하였다. 이러한 변화에는 고령화와 의료 인프라의 발전이 주요한 요인으로 작용하였다. 심장판막 질환의 조기 발견과 적절한 치료적 개입은 심각한 합병증을 예방하는 데 필수적이지만 현재 국내 판막 질환 관리는 자료 부족, 질환 인식의 한계, 의료 자원의 불균형 등 다양한 문제에 직면하여 있다.

질병 부담

한국의 고령화와 사회경제적 발전에 따라 류마티스성 판막 질환은 감소하고 퇴행성 판막 질환이 증가하는 추세를 보이고 있다[28]. 심초음파와 같은 심장영상 검사가 필수적임에도 불구하고 일부 지역 및 사회경제적 계층에서는 이러한 검사 접근성이 제한되어 있어 실제 유병률이 과소 평가되고 있다.

한국인 판막등록조사[29] 통계에 따르면 중증 심장판막 질환의 30.7%가 중재적 혹은 외과적 치료를 받았으며 대동맥판막협착증 환자의 43.7%, 삼첨판막역류증 환자의 7.2%가 중재적 치료를 받은 것으로 보고되었다. 그러나 중재적 치료 후 병원 내 사망률은 여전히 5.3%로 높은 수준이며 특히 이차성 중증 승모판막역류 환자의 경우 사망률이 9.0%에 달한다.

주요 문제점

첫째, 자료와 연구가 부족하다. 판막 질환은 다른 CVD에 비해 자료 및 연구가 제한적이며 이는 근거 기반 관리와 정책 수립을 저해하는 주요 요인이다. 둘째, 의료 자원과 성별, 사회 경제적 불균형을 들 수 있다. 치료 접근성 및 결과에서 성별과 사회경제적 상태에 따른 차이가 존재하여 공평한 의료 서비스 제공에 어려움을 초래하고 있다[30]. 셋째, 치료 기준의 부재를 들 수 있다. 최신 치료법인 경피적 대동맥판삽입술(transcatheter aortic valve replacement, TAVR)과 경계적 봉합수복술(transcatheter edge to edge repair, TEER)에 대한 보상 체계가 불합리하여 첨단 치료법의 적용 확대를 저해하는 요인으로 작용하고 있다.

정책 우선 순위 및 제언

심장판막 질환의 효과적인 관리와 예후 개선을 위해 다음과 같은 정책적 접근이 요구된다. 첫째, 진단과 치료의 형평성을 강화해야 한다. 경제적 취약계층에 대한 외과적 및 중재적 치료 비용을 지원하고 심장판막 질환을 진단하기 위한 심장초음파 검사 스크리닝 적용 기준을 마련을 통해 진단율과 치료 접근성을 높여야 한다. 둘째, 의료진 및 일반인에 대한 교육이 필요하다. 일반인과 비순환기내과 의사를 대상으로 한 교육 프로그램을 활성화하여 질환 인식을 제고하고 조기 진단을 촉진해야 한다. 셋째, 의료 자원의 효율적 배분이 필요하다. 지역 간 의료 인프라 격차를 해소하여 판막 질환 진단 및 치료의 지역적 불균형을 완화해야 한다. 넷째, 고령 환자 맞춤형 관리가 필요하다. 노쇠 등 고령 환자의 특성을 반영한 맞춤형 치료 전략을 수립하여 치료 효과와 환자 예후를 개선해야 한다. 다섯째, 공유의사결정(shared decision-making, SDM)을 도입하여 다학제적 심장판막팀을 중심으로 환자와 의료진 간의 의사소통을 강화하고 환자 맞춤형 치료 계획 수립을 통해 치료 만족도를 높이는 동시에 의료 분쟁을 줄여야 한다.

심장판막 질환의 유병률 증가는 고령화와 의료 환경 변화에 따른 불가피한 현상이다. 효과적인 관리 전략 수립을 위하여 정부와 의료계는 체계적인 선별 검사 연구를 통해 근거 기반 기준을 마련하고 복잡한 판막 질환의 다학제적 접근을 적절한 보상 체계와 연계하여 정책적으로 지원할 필요가 있다. 이를 통해 판막 질환 환자의 삶의 질을 향상시키는 동시에 국내 공중보건 수준을 전반적으로 제고할 수 있을 것이다.

질환별 주요 이슈 및 정책 제언

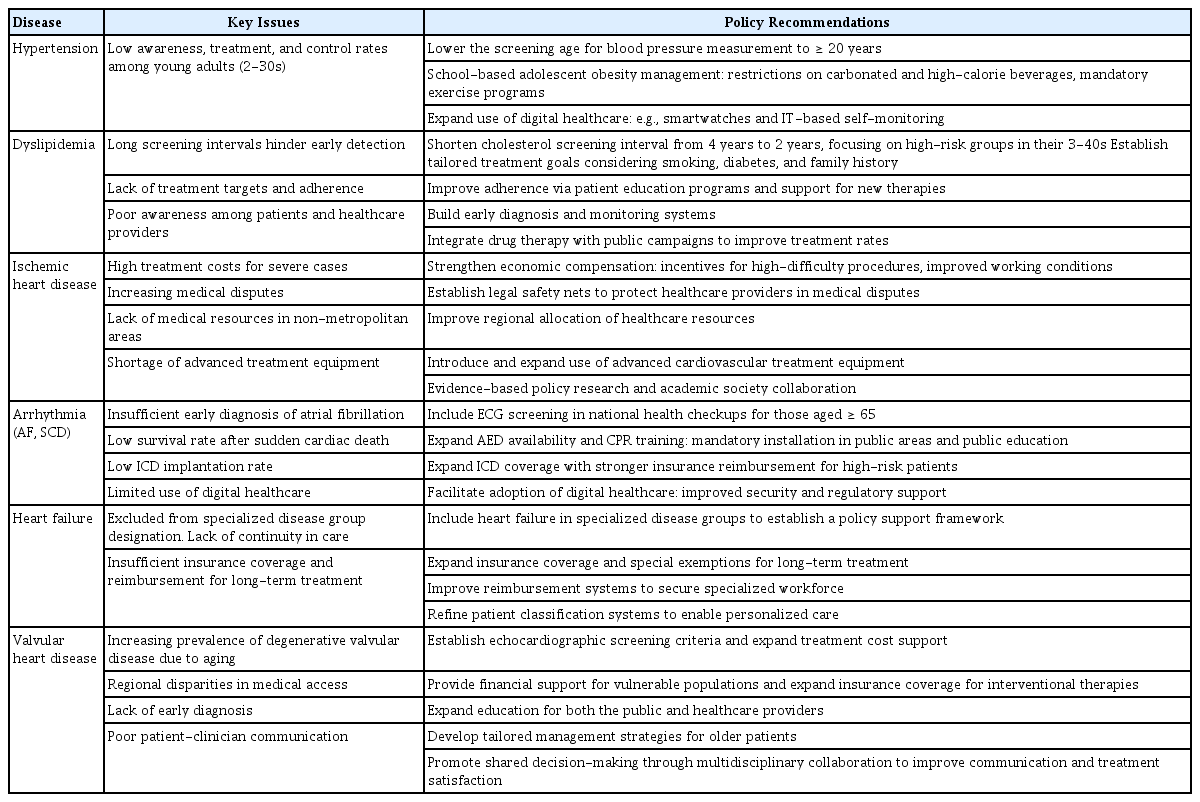

심혈관 질환은 국내 공중보건에서 주요한 도전 과제이며 고령화와 만성 질환의 증가로 관리의 중요성이 더욱 부각되고 있다. 각 질환별 주요 이슈와 정책적 해결 방안을 다음과 같이 요약할 수 있다(Table 1).

고혈압

젊은 층(2-30대)의 인지율, 치료율, 조절률 저조가 주요 문제점으로 지적된다.

정책 대안은 다음과 같이 제안할 수 있다. 첫째, 검진 연령을 하향시킨다. 국가 건강 검진에서 혈압 측정을 현재 40세 이상 중심에서 20세 이상으로 확대한다. 둘째, 학교 기반 개입이 필요하다. 청소년 비만 관리 차원에서 학교 내 탄산음료 및 고칼로리 음료 판매를 제한하고 운동 프로그램 의무화한다. 마지막으로 디지털 헬스케어 활용을 높인다. 스마트워치 등 IT 기반 자가 모니터링을 확산하여 젊은 층 참여도를 제고한다.

위의 제안에 대한 근거 수준은 다음과 같다. 고혈압 조기 발견 효과는 quality-adjusted life year (QALY) 기준 비용 효과적으로 다수의 randomized controlled trial (RCT)에서 입증되었다[31,32]. 그리고 청소년 비만 개입은 World Health Organization (WHO) 권고 및 관찰 연구 다수에서 효과가 확인된 바 있다[33-36].

이상지질혈증

콜레스테롤 검사의 국가 검진 주기가 4년으로 장기화되어 조기 발견이 어렵다는 점이 주요 문제점으로 지적된다.

정책 대안은 다음과 같이 제안할 수 있다. 첫째, 4년에서 2년으로 검진 주기를 단축시킨다. 특히 3-40대 고위험군에서 중요하다. 둘째, 맞춤형 치료 목표를 제시한다. 흡연 여부, 당뇨 유무, 가족력을 반영한 LDL-C 관리가 필요하다. 셋째, 약제 접근성을 강화해야 한다. 고위험군 환자를 대상으로 신약 급여 확대가 필요하다.

위의 제안에 대한 근거 수준은 다음과 같다. 스크리닝 주기 단축의 기대 효과(조기 발견, 뇌졸중 및 심근경색 예방)는 관찰 연구와 모델링 연구에서 뚜렷하게 나타나고[37-40] 비용 효과적이다[32].

허혈성 심장병

심혈관중재술 전문의의 지역 불균형이 주요 문제로 지적된다.

정책 대안은 다음과 같이 제안할 수 있다. 첫째, 전문의 배치 인센티브 제도를 시행한다. 지방 근무 시 가산점을 부여하고 지방 근무 환경을 개선한다. 둘째, 심혈관중재술 전문의의 법적, 경제적 보호 장치를 마련한다. 의료 분쟁 위험을 완화시키고 고난도 시술 수가를 인상한다.

위의 제안에 대한 근거 수준은 다음과 같다. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 주요국 자료 비교 시 지역 배치 정책(의사 인센티브 제공)이 효과적이라는 관찰 연구가 보고되었다[41,42].

부정맥

고령 인구에서 AF 진단 지연과 SCD 생존율이 저조하다는 점이 주요 문제점으로 지적된다.

정책 대안은 다음과 같이 제안할 수 있다. 첫째, 65세 이상 국가 검진 시 ECG를 포함한다. ECG를 통해 부정맥을 조기에 발견하고 항응고제 치료율을 개선시킬 수 있다. 둘째, AED 및 심폐소생술 교육을 확대한다. 공공장소에 AED를 의무적으로 비치하고 전 국민 대상으로 심폐소생술 교육 프로그램을 수행한다. 셋째, ICD 보급을 확대한다. 특히 고위험군 대상으로 보험 급여를 확대한다.

위의 제안에 대한 근거 수준은 다음과 같다. 65세 이상 ECG 국가 검진은 미진단 심장세동 탐지율을 높이고 뇌졸중 감소 효과 및 비용 절감 효과와 QALY 향상 효과가 있음이 입증되었다[43-46]. EAST-AFNET4, CABANA 등의 RCT에서 조기 리듬 조절 효과가 입증되었다[47,48]. AED 및 심폐소생술 생존율 개선은 코호트 및 현장 연구에서 다수 확인되었다[49-52].

심부전

심부전이 전문 질환군에 미포함된 점, 보험 특례 기간이 제한적이라는 점이 주요 문제점으로 지적된다.

정책 대안은 다음과 같이 제안할 수 있다. 첫째, 전문 질환군에 포함시켜 정책적 지원 기반을 마련한다. 둘째, 보험 특례 기간을 확대한다. 보험 특례 기간 확대 시 장기 치료가 가능하다. 셋째, 전문 인력 확보를 위하여 수가를 인상한다. 심부전 관리와 치료에 적합한 보험 수가 지원이 필요하다.

위의 제안에 대한 근거 수준은 다음과 같다. 국내외 관찰 연구에서 심부전 집중 관리 시 재입원율과 사망률이 유의하게 감소하였다[53,54].

심장판막 질환

인구 고령화로 인하여 심장판막 질환이 증가하는 점, 진단 및 치료 시 불평등한 점이 주요 문제점으로 지적된다.

정책 대안은 다음과 같이 제안할 수 있다. 첫째, 심초음파 선별 검사 기준을 마련한다. 둘째, 취약계층의 치료비를 지원한다. 셋째, TAVR, TEER 등 최신 치료의 보험 급여를 확대한다.

위의 제안에 대한 근거 수준은 다음과 같다. 국제 RCT 및 메타 분석에서 TAVR 및 TEER의 생존율 개선 효과를 확인한 바 있다[55-57].

정책 제안

본 논문에서는 국내 CVD의 효과적인 관리와 예방을 위하여 통합적이고 다각적인 정책 접근이 요구됨을 강조한다. CVD 관리 체계의 개선과 질병 부담 경감을 달성하기 위해서는 정책 입안자, 환자 및 사회 단체 그리고 학술 단체 간의 긴밀한 협력이 필수적이다. 이를 위하여 일반인을 대상으로 한 인식 제고 캠페인의 강화, 공평한 의료 접근성 보장, CVD로 인한 사회적, 경제적 영향에 대한 체계적 대응 전략의 마련이 필요하다. 특히 정책 입안자와 학술 단체를 대상으로 다음과 같은 정책 제안을 제시한다.

정책 및 보건 당국 등 정책 부서에 제안하는 국가적 정책 과제

첫째, 콜레스테롤 검사 주기를 4년에서 2년으로 단축시키고 고위험군 맞춤형 검진을 강화한다. 둘째, AF 조기 진단을 위한 65세 이상 국가 건강 검진에 ECG를 포함시킨다. 셋째, 심부전 전문 질환군 등록제 활성화 및 보험 특례 기간을 확대한다. 넷째, 허혈성 심질환 및 중재 시술 전문의의 지역 불균형 완화를 위한 인센티브 기반의 지원 정책을 강화한다.

학회 및 의료계 내 자체 역량 활동 및 개선 과제

첫째, 근거 기반 진료를 위한 최신 진료지침 개발 및 배포를 적극적으로 추진한다. 둘째, 임상적 치료 문제를 해결하고 다학제 협력 강화를 통해 복합 환자 관리의 효율성을 제고한다. 셋째, 의료진 전문성을 강화하고 교육 프로그램을 확대한다. 또한 최신 지식 및 술기를 반영한 연수 과정을 정례화한다. 넷째, 다학제 팀 기반 환자 관리를 활성화한다. 다섯째, 최신 심혈관중재술 및 치료법 도입과 확산을 지원한다.

이와 같은 정책적 제언은 한국의 CVD 관리 체계를 한층 강화하고 통합적이며 지속 가능한 정책을 수립하는 데 중요한 토대를 제공할 것으로 기대된다.

Notes

CONFLICTS OF INTEREST

The authors have no financial conflicts of interest.

FUNDING

None.

AUTHOR CONTRIBUTIONS

Draft writing: Wang JM.

Writing: Kang HJ, Cho EJ, Park JH, Choi JI, Jo SH, Park CS.

ACKNOWLEDGEMENTS

The contents of this paper have been reviewed and approved by the Korean Society of Cardiology. This study was supported by the Korean Cardiac Research Foundation.