기능성 소화불량증의 임상 진료 지침 개정안 2020

Clinical Practice Guidelines for the Treatment of Functional Dyspepsia in Korea

Article information

Abstract

목적

소화불량은 흔하게 접하는 증상으로 기능성 소화불량증은 상부위장관 내시경 검사, 혈액 검사 또는 영상의학 검사에서 기질적 원인이 없으며, 상복부에 발생하는 다양한 증상들의 복합체이다. 다양한 병태생리를 보이는 질병의 특성 때문에 기존의 치료 전략에 대한 효과는 크지 않다. 기능성 소화불량증에 관한 기존 지침을 최신 연구를 통하여 보완함으로 일선 진료에 도움을 주고자 하였다.

방법

개발위원회를 구성하여, 진단과 치료의 각 항목에 대한 초안을 작성하고 다양한 연구, 지침, 무작위 대조시험에 대한 체계적인 검토와 메타분석을 통해 진단과 치료에 대한 각 항목을 완성하였다. 선정된 전문가에 의해 외부 검토가 수행되었다. 이번 기능성 소화불량증 임상 진료 지침은 대한소화기기능성⋅질환운동학회가 2011년 발표한 기존의 임상 지침을 기본으로 하였으며, 그 개정판의 의미로 최근 발표된 여러 최신 연구 결과를 바탕으로 완성되었다.

결과

이 임상 진료 지침은 만성 소화불량 증상이 있는 성인에게 적용되며 진단으로 상부위장관 내시경 검사의 역할, 헬리코박터 파일로리 스크리닝에 대해 다루었으며, 치료에서는 3가지 치료 방법(양성자펌프억제제, 헬리코박터 파일로리 제균 치료와 삼환계 항우울제)에 대한 체계적인 문헌 검토와 메타분석을 통해 최신 지견을 소개하였다. 특히, 기능성 소화불량증의 하위 유형에 따른 치료 전략을 제시하였고, 위장관 운동촉진제에 대한 부작용을 소개하여 약물 치료의 주의사항을 강조하였다.

결론

기능성 소화불량증의 새로운 임상 진료 지침을 통하여 임상의사들과 의대생들이 이 병을 이해하므로, 이 질환을 가진 환자들의 적절한 진단과 치료에 도움이 될 것이다.

Trans Abstract

Background/Aims

Functional dyspepsia (FD) is a chronic upper gastrointestinal symptom complex that routine diagnostic work-up, such as endoscopy, blood laboratory analysis, or radiological examination, fails to identify a cause for. It is highly prevalent in the Korean population, and its response to the various available therapeutic strategies is only modest because of the heterogeneous nature of its pathogenesis. We constituted a guidelines development committee to review the existing guidelines on the management of FD.

Methods

This committee drafted statements and conducted a systematic review and meta-analysis of various studies, guidelines, and randomized control trials. External review was also conducted by selected experts. These clinical practice guidelines for FD were developed based on evidence recently accumulated with the revised version of FD guidelines released in 2011 by the Korean Society of Neurogastroenterology and Motility.

Results

These guidelines apply to adults with chronic symptoms of FD and include the diagnostic role of endoscopy, Helicobacter pylori screening, and systematic review and meta-analyses of the various treatment options for FD (proton pump inhibitors, Helicobacter pylori eradication, and tricyclic antidepressants), especially according to the FD subtype.

Conclusions

The purpose of these new guidelines is to aid understanding, diagnosis, and treatment of FD, and the targets of the guidelines are clinicians, healthcare workers at the forefront of patient care, patients, and medical students. The guidelines will continue to be revised and updated periodically.

서 론

기능성 소화불량증(functional dyspepsia)은 소화성 궤양, 위장관 악성종양, 위식도역류 질환 또는 췌담도 질환과 같은 기질적인 질환이 없으면서 위장관 증상이 만성적, 반복적으로 나타나는 증상증후군이다. 전형적인 증상으로는 불쾌한 식후 포만감(bothersome postprandial fullness, 위 내에 음식이 계속 남아있는 것 같은 불편한 증상), 불쾌한 조기 만복감(bothersome early satiation, 식사를 시작하자 곧 배가 부르고 더 이상 식사를 할 수 없는 느낌), 불쾌한 상복부 통증(bothersome epigastric pain)과 불쾌한 상복부 쓰림(bothersome epigastric burning)이 있다. 2006년 개정된 로마기준 III에 따르면 기능성 소화불량증은 두 가지 아형, 즉 식후고통증후군(postprandial distress syndrome, PDS)과 명치통증증후군(epigastric pain syndrome, EPS)으로 나뉘고[1], 이는 로마기준 IV에서도 채택되었다[2]. 기능성 소화불량증의 두 아형은 병태생리기전이 다르다고 추정되며 이에 따라 치료 접근도 차이가 있다. 식사 후 위의 적응장애(dysaccommodation), 지연된 위 배출(delayed gastric emptying)과 내장 과민성(visceral hypersensitivity)이 EPS와 PDS 모두에 관여하며, EPS와 PDS가 동시에 있는 중복증후군의 형태로 나타나기도 한다[2].

소화불량 증상이 있는 헬리코박터 파이로리(Helicobacter pylori, H. pylori) 위염 환자에서 우선적으로 제균 치료를 하고 6개월 후 증상 호전이 없는 경우를 기능성 소화불량증으로 정의하는 교토 합의는 국내 성인의 높은 H. pylori 유병률(~50%)과 항생제, 특히 clarithromycin의 높은 내성율을 감안할 때, 국내에서 수용하기에는 그 근거가 부족하다[3-5].

2005년에 대한소화기기능성질환·운동학회는 전문가 의견을 바탕으로 기능성 소화불량증의 진단과 치료에 대한 진료 지침을 발표하였고[6], 2011년에 실제 임상에서 사용될 수 있도록 체계적 문헌고찰을 통하여 기능성 소화불량증의 치료에 대한 진료 지침을 개정하였다[7]. 이후 축적된 근거를 바탕으로 기능성 소화불량증의 진단과 치료에 대하여 진료 지침을 개정하여 2019년 영문판으로 출간하게 되었다[8]. 개정안의 특징은 첫째, 기능성 소화불량증의 치료에 대한 체계적인 문헌 검색과 근거 평가를 시행하였다. 양성자펌프억제제(proton pump inhibitor, PPI)의 효과, H. pylori 제균 치료의 유용성, 삼환계 항우울제(tricyclic antidepressant, TCA)의 효과에 대하여 메타분석을 실시하여 근거를 제시하였다. 둘째, 기능성 소화불량증의 아형(EPS, PDS)에 따른 권고문을 제시하였다. 셋째, H. pylori가 소화불량 호전에 미치는 효과를 서양과 동양에서 시행된 연구를 구분하여 메타분석을 실시하였다. 넷째, 위장관 운동촉진제의 효과뿐 아니라 부작용에 대한 권고안을 통하여 실제 임상에서 주의할 사항을 제시하였다.

개정 과정은 JNM에 출간된 영문판에 자세히 기술하였다[8]. 선정된 문헌 중 무작위 대조시험(randomized controlled trials, RCT)의 편향 위험(risk of bias)에 대하여 질평가를 실시하였다[9]. 권고안의 권고 등급과 증거 수준은 수정된 Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation을 이용하여 결정하였다(Table 1) [10]. 권고안 초안에 대하여 수정 델파이 방법으로 전문가 합의 도출을 실시하였다[11]. 개정안은 총 14개의 권고안으로 이루어졌으며, 치료에 관련된 9개 권고안에 대하여 27명의 소화기내과 전문의가 투표하여 7개의 권고안 대해서 합의를 도출하였다. 본고에서는 이번 개정된 영문판 진료 지침을 요약 정리하여 소개하고자 한다. 각 권고안의 요약을 표 2에 정리하였다.

소화불량의 정의

소화불량은 상부위장관에 나타나는 증상으로, 로마기준 IV는 기능성 소화불량증을 불쾌한 식후 포만감, 불쾌한 조기 만복감, 불쾌한 상복부 통증, 불쾌한 상복부 쓰림 중 한 가지 이상의 증상이 최소 6개월 전부터 시작되고, 최근 3개월 이내에 있을 때로 정의하였다[2]. 소화불량 환자 치료에 관한 미국과 캐나다 소화기 전문의 협회 임상지침은 소화불량을 적어도 1개월 이상 지속되는 상복부 불편감, 구역, 구토, 가슴쓰림과 같은 증상과 관련이 있는 상복부 통증으로 정의하였다[12,13]. 현재 여러 지침에서 소화불량의 정의는 상복부의 통증과 불편감이 1개월 이상이 있을 때로 정의하며 구체적 증상은 식후 포만감, 조기 만복감, 복부팽만, 구역 또는 구토이다.

불응성 기능성 소화불량증은 최소 8 주 이상 증상이 지속되고 2 가지 이상의 치료에 반응하지 않을 때로 정의한다[14]. 아시아 태평양 지역과 미국 진료 지침은 4 주 동안 치료 후에 적절한 치료 효과가 달성되지 않으면 다른 약물로 변경을 권고하고 있다[15,16]. 일본 치료 지침은 1차적으로 위산 분비억제제와 위장관 운동촉진제로 치료하여 반응하지 않는 경우 2차 치료로 전통의학, 항우울제, H. pylori 제균 치료를 시행하고 2차 치료에도 반응하지 않는 경우를 불응성 기능성 소화불량증이라고 제안하였다[14]. 불응성이라고 진단 내리기 위해서는 췌담도 질환 및 기타 상복부 증상을 유발할 수 있는 다른 기질적인 질환을 반드시 배제해야 한다.

진단

상부위장관 내시경

1. 40세 이상의 만성 소화불량 환자에서는 기질적 원인을 배제하기 위하여 상부위장관 내시경 검사를 조기에 시행할 것을 권고한다.

• 권고 등급: 강함

• 증거 수준: 낮음

• 전문가 의견: 전적으로 동의함(70.4%), 대체로 동의함(29.6%), 일부 동의함(0%), 대체로 동의하지 않음(0%), 전적으로 동의하지 않음(0%), 모르겠음(0%)

미국과 캐나다 진료 지침에서는 소화불량 환자에서 내시경보다는 H. pylori 검사를 시행하여 양성인 경우 제균 치료를 시행하고, 이후에도 증상이 지속되면 위내시경 검사를 시행할 것을 권고한다[17]. 이는 조기에 상부위장관 내시경을 시행한 경우와 “H. pylori 검사 후 제균 치료”를 비교한 연구에서 증상 호전에 미치는 영향은 비슷하였으나 “H. pylori 검사 후 제균 치료”를 시행한 경우가 비용-효과에서 이득이 있었다는 연구를 근간으로 하고 있다[18-20]. 또한 조기에 위내시경을 실시한 군과 경험적으로 위산분비억제제를 우선적으로 사용한 후 증상 호전에 미치는 효과를 비교한 연구에서도 양군간 비슷한 증상 호전 정도를 가져왔으나 우선적으로 위산분비억제제를 사용하는 경우 비용-효과에서 이득이 있었다[21,22]. 이는 미국이나 캐나다 등 서구권에서는 약제 사용비보다 내시경 비용이 훨씬 높기 때문에 내시경을 우선적으로 시행하는 것이 비용-효과면에서 불리하기 때문일 것이다. 그러나 서구와 달리 아시아는 내시경 비용이 저렴하고 무엇보다도 위암 유병률이 높으며 발병 연령도 낮기 때문에 다른 접근이 필요하다. 중국에서 소화불량으로 내시경을 시행 받은 14,101명을 후향적으로 분석한 연구에서 45세 이하의 경고 증상(체중감소, 연하곤란, 위장관 출혈, 철결핍성 빈혈, 복부 종괴, 지속적인 구토 등)이 없는 코호트에서 내시경 대신 “H. pylori 검사 후 제균 치료”를 시행하였을 때 18명의 위암 환자 중 13명(72.2%)을 진단하지 못하는 것으로 추정된다[23]. 소화불량으로 내시경을 시행 받은 17,894명에 대한 대만의 연구에서도 위암 환자의 5.3% (12/225)가 45세 미만이었고 경고 증상이 없는 것으로 확인되어, 검사를 받지 않은 소화불량(uninvestigated dyspepsia) 환자에서 40세 이상인 경우 상부위장관 내시경을 우선적으로 시행할 것을 제시하였다[24].

우리나라는 위암 발생률이 높다[25]. 1999-2010년의 자료에서도 위암 발생률은 20-39세에서 10만 인년(person-years) 당 남자 7.40명, 여자 8.33명이 발생하였으며, 40-54세에는 각각 73.11명, 35.13명으로 증가하였다[26]. International Agency for Research on Cancer의 GLOBOCAN 2012 자료에서도 나이에 따른 위암의 표준 발생률은 인구 10만 명당 15-39세에 5.7명이었고, 40-44세에는 30명으로 급격하게 증가하였다. 우리나라 소화불량 환자에서 나이에 따른 위암 발생률을 조사한 연구는 아직 없다. 경고 증상이 없는 615명의 소화불량 환자에서 H. pylori 검사의 유용성을 알아본 국내 연구에서 40세 이하에서는 H.pylori 감염 유무와 무관하게 위암이 발견되지 않았다[27].

최근 H. pylori 와 위암 발생률이 높은 아시아에서 소화불량 환자에 대한 초기 접근 방법으로 조기에 상부위장관 내시경을 시행하는 것에 대한 적절성을 살펴보기 위한 메타분석 결과, 위암 환자 중 45세 이하가 17.8%, 35세 미만에서 3.0%가 발병하여 내시경 검사를 시행해야 하는 적절한 나이를 35세로 제안하기도 하였다[24]. 2014년 우리나라 국가암등록사업 연례 보고서에서 따르면 전체 위암 환자 29,854명 중 35세 미만이 1.2% (353명), 40세 미만이 3.1% (932명), 45세 미만이 7.5% (2,230명)로, 우리나라 40세 이상의 소화불량 환자는 위암이 내제되어 있을 가능성이 높다. 따라서 40세 이상의 소화불량 환자에서 위암을 포함한 기질적 원인을 배제하기 위해 조기에 상부위장관 내시경을 시행할 것을 권고한다.

헬리코박터 감염(Helicobacter pylori) 진단

2. 산분비억제제나 위장관 운동촉진제에 반응하지 않는 기능성 소화불량증 환자에게서 헬리코박터 파이로리 감염 검사를 권고한다.

• 권고 등급: 약함

• 증거 수준: 매우 낮음

기능성 소화불량증은 병태생리학적으로 다양한 요인들이 복합적으로 작용하여 발현된다. 알려진 요인으로는 위저부의 순응도 감소, 위배출능의 저하, 위의 내장 과민성, 위산 분비 장애, 유전적 · 환경적 요인, 정신사회적 요인, 생활 습관 그리고 H.pylori 감염 등이 있다[28]. 기능성 소화불량증에서 H. pylori 감염이 미치는 영향에 대하여 많은 연구들이 진행되어 왔지만 아직까지 명확한 관계는 밝혀져 있지 않다. H. pylori 감염이 위 점막에 염증을 유발하고, 이로 인해 위액의 분비 및 위장운동기능에 장애를 유발하여 기능성 소화불량증을 유발한다고 한다[29].

17개 RCT (n=3,500) 메타분석 결과, 대조군에 비하여 H. pylori 제균 치료를 시행한 경우 기능성 소화불량증 증상이 지속될 상대위험도(relative risk, RR)가 10% (95% 신뢰구간 [confidence interval, CI] 6.0-14.0%) 감소하였으나 효과 발현 필요 증례 수(number needed to treat, NNT)는 14명(95% CI = 10-25)으로 그 효과의 차이가 크지 않았다[30]. 영국에서 진행한 the Bristol Helicobacter Project에서는 60세 이하의 기능성 소화불량증 환자 1,517명을 H. pylori 제균 치료받은 군과 위약군으로 나누어 추적 관찰하였는데, 제균 치료 성공군의 90%에서 증상 개선에 효과를 보였다(p< 0.05) [31].

서구에 비하여 한국은 H. pylori 유병률이 높으나 2005년 59.6%에서 2015년 51.0%로 감소 추세로 이러한 변화는 40대 이하 젊은 연령층에서 더욱 뚜렷하다[32,33]. 한국을 포함한 아시아 국가에서는 서양에 비해 위암이 흔하고 발병 연령이 낮아 기능성 소화불량증 환자에서 장기간 산분비억제제나 H. pylori 제균 치료 등 경험적 약물 치료를 시행하는 것은 기질적 질환의 진단을 지연시킬 가능성이 있다. 따라서 국내에서는 경고 증상이 없는 40세 미만의 기능성 소화불량증 환자들에게 비침습적인 방법을 통한 "H.pylori 검사 후 치료” 시행은 고려할 수 있으나 40세 이상이거나 경고 증상이 있는 환자에게는 우선적으로 위내시경을 실시할 것을 권고하였다.

H. pylori 감염 진단에 사용되는 비침습성 검사는 요소호기 검사, 대변항원 검사, 혈청 검사가 있다. 요소호기 검사와 대변항원 검사는 90% 이상의 높은 민감도와 특이도를 보이고, 특히 요소호기 검사는 시행이 용이하여 H. pylori 제균 치료 성공을 확인하는 데 임상적으로 가장 흔하게 사용된다. 혈청 검사는 H. pylori에 대한 항체를 측정하는 방법으로 저렴하고 쉬운 방법이지만, 항체 역가가 때로는 몇 년 동안 지속되는 경우가 있기 때문에 제균 치료의 성공 여부를 바로 판정하기에는 부적절하여 주로 선별 검사와 역학 연구에 이용된다. 침습적 검사로는 위내시경을 시행할 때, 위점막 조직생검을 진행하여 신속요소분해효소 검사(rapid urease test)와 조직 검사를 진행할 수 있다. 신속요소분해효소 검사는 H. pylori가 분비하는 요소분해효소에 의하여 생성된 암모니아가 요소배지의 pH를 상승시키는 것을 색 변화로 확인하는 검사이다. 조직 검사는 H. pylori 진단 외에도 점막의 염증, 위축 그리고 장상피화생 등의 추가 정보를 얻을 수 있는 장점이 있다.

경고 증상

3. 만성 소화불량 환자가 40세 이상이거나 삼킴곤란, 지속적 구토, 비정상적 체중감소, 출혈 징후, 위암 가족력이 있거나 최근 진통소염제 /항혈전제를 복용한 경우 기질적 질환을 감별하기 위하여 추가 검사를 권고한다.

• 권고 등급: 강함

• 증거 수준: 낮음

기능성 소화불량증은 전형적 증상과 함께 위암, 위궤양 등 기질적 질환을 배제한 후 진단한다. 여러 권고안에서 위험 징후가 있는 경우(삼킴곤란, 지속적 구토, 비정상적 체중감소, 출혈 징후 및 위암 가족력이 있거나 최근 진통소염제 또는 항혈전제를 복용한 경우, 기질적 질환을 감별하기 위하여 검사를 시행할 것을 권고한다[14,16,34,35]. 그러나 체계적 문헌고찰에 따르면 위험 증상이나 징후가 기질적 원인을 감별하는 데 제한적이었다[36]. 2017년 발표한 미국과 캐나다 진료 지침에서는 60세 이하의 환자들에게 위험 징후가 있어도 상부위장관 신생물을 감별하기 위한 내시경을 권고하지 않았고, 췌장담도 질환이 의심되는 경우에 영상학적 검사를 권고하였다[17]. 그러나 한국은 위암 유병률이 높고[37], 아시아인을 대상으로 한 체계적 문헌고찰에서 위험 징후가 젊은 아시아인에서 기질적 질환을 감별하는 데 유용하다는 결과를 제시하여[38], 이번 지침에서는 위험 징후가 있는 소화불량 환자에서는 나이와 무관하게 상부위장관 내시경 등을 시행할 것을 권고하였다.

소화불량의 경험적 치료에 반응이 없는 환자는 첫 진단 당시 혈액 검사를 실시하지 않았다면 일반혈액 검사, 혈액화학 검사와 같은 혈액 검사를 시행하는 것을 권고한다. 특히 간암 또는 췌장암의 유병률이 높은 지역에서는 이들 질환이 소화불량 증상을 동반할 수 있으므로, 상복부 초음파 또는 복부 CT를 고려해야 한다[14,17,39,40].

치료

위산분비억제제

프로톤펌프억제제(proton pump inhibitor, PPI)

4. 기능성 소화불량증 환자에서 프로톤펌프억제제는 증상 호전에 효과적이어서 1차 치료로 권고한다.

• 권고 등급: 강함

• 증거 수준: 높음

• 전문가 의견: 전적으로 동의함(44.5%), 대체로 동의함(37.0%), 일부 동의함(14.8%), 대체로 동의하지 않음(3.7%), 전적으로 동의하지 않음(0%), 모르겠음(0%)

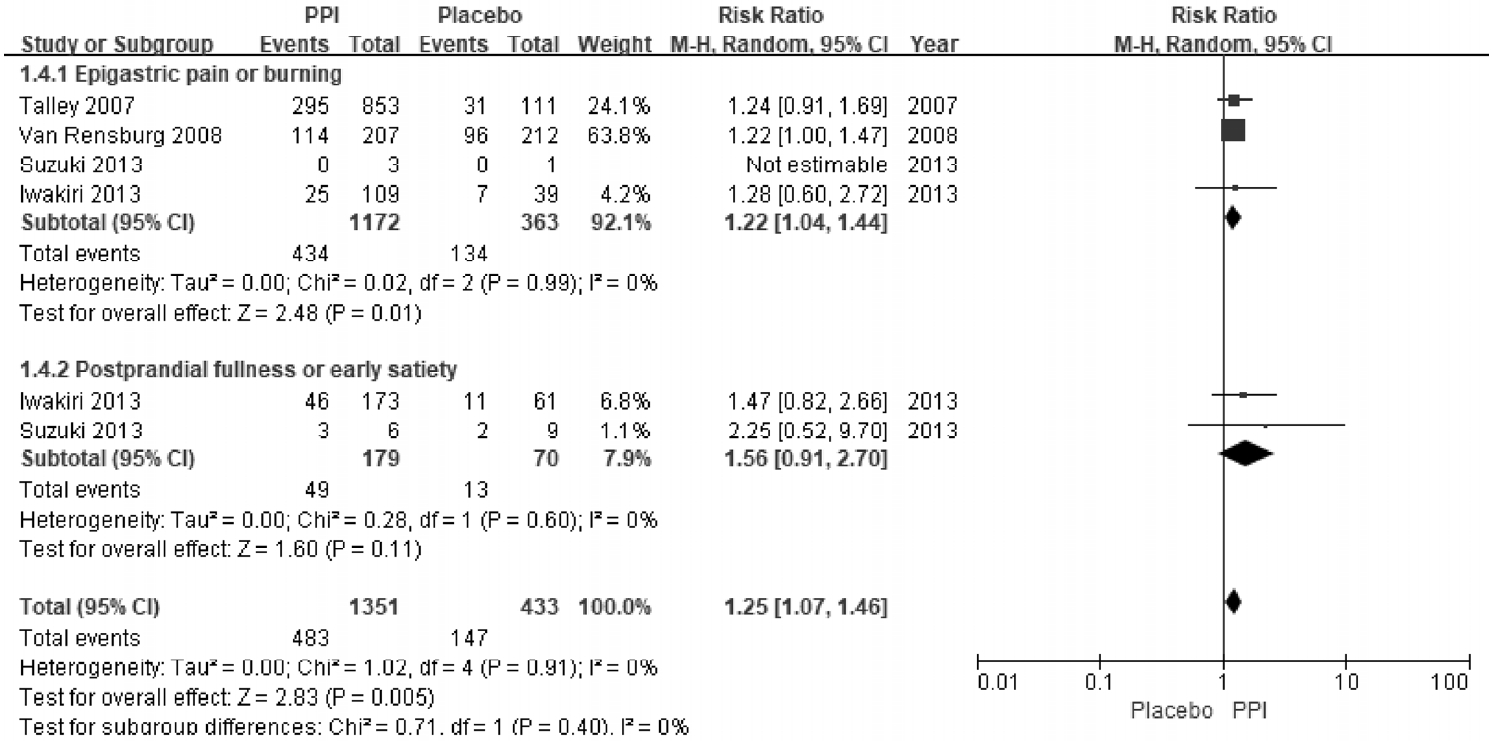

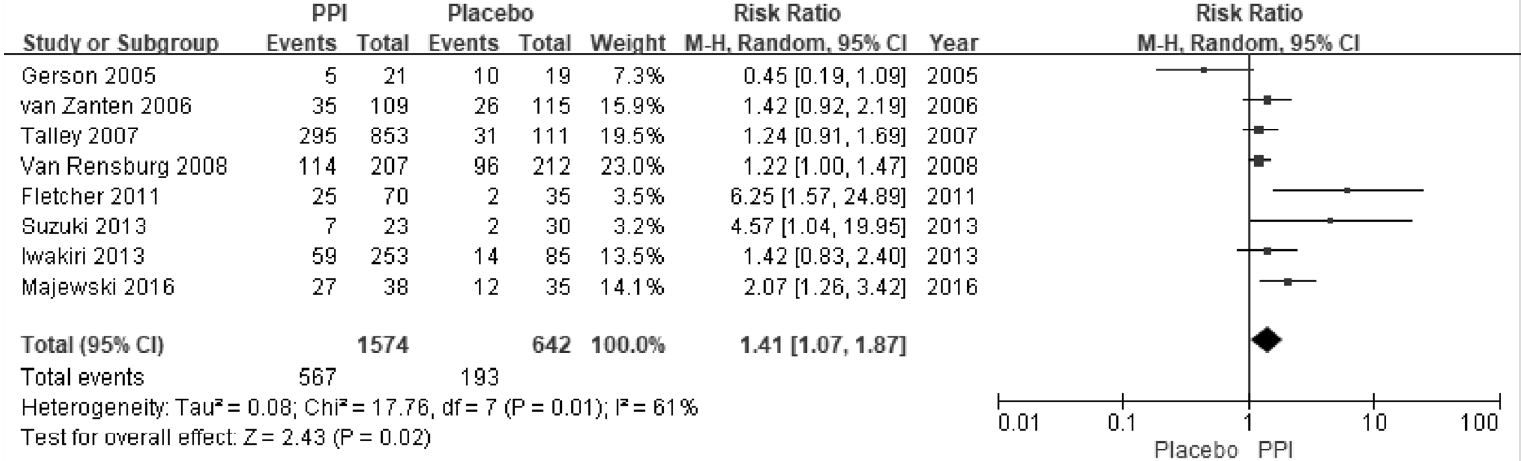

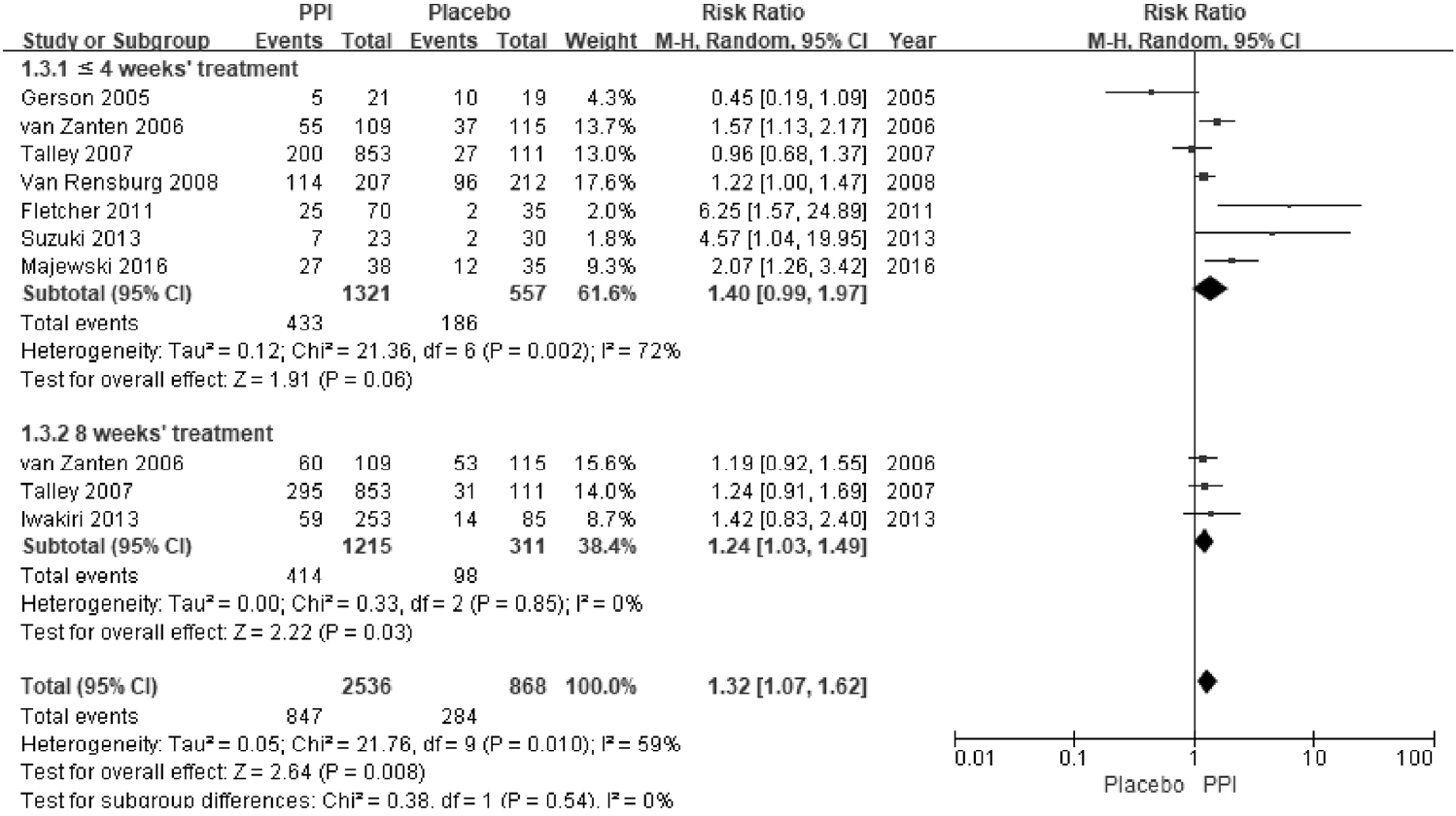

기능성 소화불량증은 십이지장내 산 청소능 감소로 인하여 산노출이 증가하고 내장과민성이 증가하며 위 운동장애가 초래될 수 있다. 따라서 위산분비억제제는 십이지장내의 산도를 정상화시켜 기능성 소화불량증 치료에 도움을 주는 것으로 생각한다[41-43]. 이러한 점에서 PPI는 기능성 소화불량증의 중요한 치료제로 사용되어 왔다[44]. 이번 지침에서 기능성 소화불량증 환자에서 PPI의 전반적인 증상 호전율을 비교한 8개 RCT (n=2,216)를 대상으로 메타분석을 시행하였다[45-52]. PPI를 2-8주간 투여받은 치료군에서 위약군에 비하여 유의하게 증상 호전율이 높았다(36% vs. 30%, RR = 1.41, 95% CI = 1.07-1.87). 그러나 연구의 이질성이 높았고(χ2 = 17.76, p= 0.01, I2 = 61%) (Fig. 1), NNT는 9 명이었다(95% CI = 6-24). 하위 분석에서 PPI의 증상 완화에 대한 RR은 1.44였고, 완전한 증상 호전에 대한 RR은 1.26이었다(Fig. 2). 치료 기간에 따른 분석에서 8주 동안 PPI를 투여하였을 때 증상 호전이 뚜렷한 반면(RR = 1.24, 95% CI = 1.03-1.49), (χ2 = 0.33, p= 0.85, I2 = 0%) 4주 미만으로 투여하였을 때는 위약군과 증상 호전에 차이를 보이지 않았다(RR = 1.40, 95% CI = 0.99-1.97) (Fig. 3). 따라서 기능성 소화불량증 환자에서 장기적인 증상의 호전을 위해서 8주 이상 PPI 치료를 권고한다.

Forest plot of randomized controlled trials comparing proton pump inhibitors to placebos in patients with functional dyspepsia. CI, confidence interval; PPI, proton pump inhibitor.

Forest plot of randomized controlled trials comparing proton pump inhibitors to placebos in patients with functional dyspepsia in terms of global symptom relief. CI, confidence interval; PPI, proton pump inhibitor.

Forest plot of randomized controlled trials comparing proton pump inhibitors to placebos in patients with functional dyspepsia patients by treatment duration. CI, confidence interval; PPI, proton pump inhibitor.

5. 기능성 소화불량증 아형 중 명치통증증후군 환자에서 프로톤펌프억제제를 1차 치료 약제로 우선적으로 권고한다.

• 권고 등급: 강함

• 증거 수준: 중등도

• 전문가 의견: 전적으로 동의함(25.9%), 대체로 동의함(55.6%), 일부 동의함(18.5%), 대체로 동의하지 않음(0%), 전적으로 동의하지 않음(0%), 모르겠음(0%)

PPI는 로마기준 II에 따라 상복부 통증을 주로 호소하는 궤양형과 역류 증상이 주로 나타나는 역류형의 기능성 소화불량증에서 효과가 있다고 알려져 왔고[53], 이전 진료 지침에서 기능성 소화불량증의 아형에 따라 PPI 사용을 권고하였으나[14,54,55], 효과와 관련해서 논쟁의 여지가 있다[56-58]. 로마기준 III 에서는 기능성 소화불량증을 EPS와 PDS로 나누고 있지만, 같은 환자에서 EPS와 PDS가 동시에 중복해서 나타나는 경우가 흔하다[28,59]. 이번 지침에서 주증상으로 상복부 통증과 상복부 쓰림을 호소하는 EPS아형 환자들에 대하여 PPI의 효과를 분석한 4개 RCT를 대상으로 메타분석을 시행하였다[47,48,50,51]. 그 결과, PPI는 상복부 통증과 상복부 쓰림 치료에 위약군보다 효과적이나(RR = 1.22, 95% CI = 1.04-1.44, χ2 = 0.02, p= 0.99, I2 =0%) 식후 포만감이나 조기 만복감을 호소하는 PDS를 대상으로 하는 2개의 RCT에 대한 메타분석에서 PPI 치료가 위약군에 비하여 효과적이지 않았다(RR = 1.56, 95% CI = 0.91-2.70) (Fig. 4) [50,51]. 그러나 이 메타분석에 포함된 RCT 연구마다 기능성 소화불량증의 정의가 달라 권고안의 근거 수준을 중등도로 낮추었다.

히스타민 수용체 길항제(histamine-2 receptor antagonists, H2RA)

6. 기능성 소화불량증 환자에서 히스타민 수용체 길항제는 증상 호전에 효과적이므로 권고한다. 단, 히스타민 수용체 길항제는 장기 사용으로 약효가 감소될 수 있어 단기간 사용을 고려한다.

• 권고 등급: 약함

• 증거 수준: 중등도

기능성 소화불량증 치료에 위산분비억제제로 H2RA가 사용될 수 있다. 2,456명의 비궤양성 소화불량 환자를 대상으로 한 12편의 코크란 메타분석에 따르면, H2RA를 사용하였을 때 증상이 남아 있을 RR은 0.77 (95% CI=0.65-0.92)이었으며, NNT는 7명이었다. 그러나 기능성 소화불량증 치료에 H2RA의 근거는 충분하지 않다. 이 분석에 포함된 임상시험의 전반적 질은 대체로 낮았으며, 로마기준III이 마련되기 전에 시행된 연구들로 기능성 소화불량증의 기준조차 분명하지 않았다[60]. 2,456명의 소화불량 환자를 대상으로 7개 RCT를 분석한 최근의 메타분석 연구에서 PPI투여군과 H2RA 투여군 사이에 증상 호전의 유의한 차이를 보이지 않았으나(RR = 0.93, 95% CI = 0.76-1.16), PPI군에서 더 높은 증상 호전의 경향을 보였다[17]. 또한 H2RA는 사용할수록 처음보다 효과가 감소하는 속성내성(tachyphylaxis)이 발생할 가능성이 있어[61,62], 기능성 소화불량증의 유지치료제로 H2RA의 사용은 제한적이다[63]. 뿐만 아니라 H2RA는 비교적 안전한 약제로 알려져 있으나 아낙필락시스를 포함한 부작용이 발생할 수 있다. 국내 연구에서 ranitidine로 인한 아낙필락시스가 발생하였다는 보고가 있다[64]. 또한 2019년 9월 ranitidine에서 소량의 N-니트로소메틸아민이 검출되어 시장에서 퇴출되었다.

위장관 운동촉진제

7. 기능성 소화불량증 환자에서 위장관 운동촉진제는 증상 호전에 효과적이므로 권고한다.

• 권고 등급: 강함

• 증거 수준: 중등도

• 전문가 의견: 전적으로 동의함(35.7%), 대체로 동의함(53.6%), 일부 동의함(10.7%), 대체로 동의하지 않음(0%), 전적으로 동의하지 않음(0%), 모르겠음(0%)

위장관 운동촉진제는 작용 기전에 기초하여 도파민 D2 수용체 길항제, 세로토닌 4형(5-HT4) 수용체 작용제, 모틸린 작용제로 분류된다. 도파민 D2 수용체 길항제인 domperidone은 메타분석에서 2-4주 동안 사용한 경우 위약과 비교하였을 때 팽만감과 조기 만복감 증상의 개선에 효과적인 것으로 밝혀졌다[65]. Metoclopramide와 levosulpiride는 소화불량 증상을 개선시키는 것으로 나타났다[66]. 그러나 효과적인 D2 길항제인 metoclopramide, levosulpiride와 domperidone은 추체외로(extrapyramidal) 증상을 유발할 수 있어 한국에서는 투약 기간의 제한이 있다.

말초적으로 작용하는 D2 수용체 길항제인 itopride는 중심 수용체와 연관된 추체외로 부작용을 피할 수 있고, 프로락틴 호르몬 상승도 아주 적게 나타난다. 이러한 itopride는 9개 연구, 2,620명을 분석한 메타분석에 의하면, 위약에 비해 전반적인 증상, 식후 포만감, 조기 만복감에 대해 효과적이었다[67]. 이 약제는 3상 연구 결과에서 오심 증상은 유의한 호전을 보였으나 전반적 소화불량 증상 호전이 위약군과 차이가 없어 영국과 미국에서는 사용할 수 없지만 한국에서는 사용이 가능하다[68].

5-HT4 수용체 작용제 중 대표적인 약제는 cisapride와 tegaserod이지만 부정맥과 심혈관 질환 유발 가능성이 보고되어 두 약물 모두 현재는 시장에서 퇴출된 상태이다. 현재 사용가능한 5-HT4 수용체 작용제인 mosapride는 부정맥 유발과 같은 부작용은 보고된 바 없으며, 위장관 운동과 위배출을 촉진한다[69]. Mosapride는 RCT 연구에서 전반적인 삶의 질을 개선시켰으나 전반적 소화불량 증상 개선은 위약에 비하여 우월한 효과를 보여주지 못하였다[70,71]. 최근 13개의 RCT에 대한 mosapride 메타분석에서 소화불량 증상 개선에 유의한 효과 차이가 없었으나 연구마다 진단기준이 다른 제한점이 있어서 우수하게 통제된 4개의 연구에 대한 하위 분석 결과, mosapride가 기능성 소화불량증에 효과적이었다(RR = 1.11, 95% CI = 1.01-1.23, p=0.029) [72]. 그러므로 5-HT4 수용체 작용제가 기능성 소화불량증 치료에 효과적이라는 연구 결과와 실제 임상에서 부작용이 적다는 점을 종합적으로 고려할 때, 기능성 소화불량증에 있어 mosapride가 권고된다[73-75].

최근에는 서방형 1일 1회 요법(기존의 하루 3번 용법에서 감소된)의 mosapride 제형이 개발되었다. 최근 연구에서 138명의 환자를 두 군으로 나누어 서방형 제제와 기존 용법 제제를 투여한 후, 소화불량 증상의 호전과 부작용을 비교하였을 때, 1회 복용 서방정 투여법이 기존 용법에 비해서 열등하지 않는 것으로 확인되었다. 약제 순응도 측면을 고려하면 1회 투약 용법은 향후 임상에서 좋은 선택이 될 것이다[76].

2007년 발표된 다양한 위장관 운동촉진제들의 효과를 연구한 메타분석 결과를 보면, 위장관 운동촉진제가 위약군에 비해서 치료 효과를 얻을 확률이 30%가 더 높았다(95% CI = 0.21-0.38, p< 0.001). 하지만 부작용으로 인해 더 이상 사용되지 않는 cisapride가 가장 많이 포함된 연구로 결과 해석에 주의가 필요하다[77]. 38개 연구에 대한 메타분석에서, 위장관 운동촉진제는 위약에 비해서 전반적인 기능성 소화불량증 증상을 의미 있게 감소시켰고(NNT = 7), 삶의 질이나 약제 부작용에는 차이를 보이지 않았다[78]. 또한 최근 25개의 연구(4,473명)에 대한 베이지안 네트워크 분석을 이용한 메타분석 결과, 위장관 운동촉진제가 위약에 비해 효과적인 치료제임을 확인하였다. 특히, league-to-league 분석법을 이용하여 비교하였을 때 itopride나 acotiamide보다 metoclopramide, trimebutine, mosapride, domperidone 약제들이 더 좋은 효과를 보였다[79].

DA-9701 (motilitone®)은 Pharbitidis semen과 Corydalis tuber에서 추출한 약제로 위배출능 및 위저부 적응능력을 향상시키고, 내장과민성에도 효과가 있었다. 389명의 기능성 소화불량증 환자를 세 그룹(motilitone치료군, PPI 치료군, motilitone + PPI 치료군)으로 나누어 비교하였을 때 모든 그룹에서 소화불량 증상과 삶의 질이 의미 있게 호전되었다[80].

증상 조절이 잘 되지 않는 기능성 소화불량증 환자의 경우, metoclopramide와 domperidone과 같은 두 종류의 위장관 운동 촉진제를 병합하여 사용하는 것도 효과가 있었다[81,82]. 기능성 소화불량증에 대한 위장관 운동 촉진제의 기전, 복용 용량, 부작용 등은 표 3에 요약하였다.

8. 기능성 소화불량증 아형 중 식후고통증후군 환자에서 위장관 운동촉진제를 1차 치료 약제로 우선적으로 권고한다.

• 권고 등급: 강함

• 증거 수준: 낮음

• 전문가 의견: 전적으로 동의함(32.2%), 대체로 동의함(60.7%), 일부 동의함(7.1%), 대체로 동의하지 않음(0%), 전적으로 동의하지 않음(0%), 모르겠음(0%)

기능성 소화불량증 환자 중 식후 포만감 또는 조기 만복감을 호소하는 PDS 유형은 매우 흔하다[83]. 위정체 증상(gastric stasis symptom)군과 EPS군으로 나누어 분석한 일본의 대규모 mosapride 연구에 따르면, 위정체 증상군에서 mosapride 투여가 의미 있는 증상 개선을 보였다[73]. 또한 EPS군과 PDS군이 모두 포함된 기능성 소화불량증 환자에서 1일 3회 복용하는 mosapride와 1일 1회 복용하는 서방형 mosapride을 비교한 연구에서, PDS군에서 모두 증상 호전을 보였으나 두 약제 간 차이는 보이지 않았다[76]. 기능성 소화불량증에서 itopride의 효과에 대한 메타분석에서 domperidone과 비교하여 itopride가 식후 포만감과 조기 만복감에서 유의한 효과를 보였다[67].

Acotiamide는 장관 신경계에서 M1 및 M2 무스카린 수용체의 길항작용과 아세틸콜린 분해효소에 대한 억제작용을 통해 아세틸콜린 분비를 증가시켜 위장관 운동 활동을 촉진시키는 약제이다[84]. 기능성 소화불량증 환자에서 acotiamide를 4주 동안 투약한 RCT 결과, 위약에 비해 소화불량 증상의 중증도가 호전되었고[85], 이는 acotiamide가 위적응과 위배출능을 호전시켜 증상 개선을 가져오기 때문이라고 알려져 있다[86]. 7개의 RCT에 근거한 메타분석에서도 acotiamide가 위약에 비해서 PDS에 관련된 증상 호전에 효과적이었으며[87], 삶의 질에 의미 있는 호전을 보였다[88,89]. 그러나 이 약은 국내에서 아직 사용이 불가능하고, 다른 위장관 운동촉진제와의 비교 연구가 부족한 상태이다. Erythromycin은 위배출을 촉진시키는 데 효과적인 모틸린 수용체 작용제이며, 한 연구에서는 팽만감 관련 증상의 호전을 보였다[90]. 그러나 RCT에서는 위약과 비교하였을 때 erythromycin 투약군에서 위배출에 대해 통계적인 차이를 보이지 않았고, 현재 국내에서 사용되지 않고 있다[91].

9. 장기간 도파민수용체 길항제 복용은 비가역적인 약제 부작용을 야기할 수 있으므로 단기간의 최소 사용을 고려한다.

• 권고 등급: 강함

• 증거 수준: 낮음

위약 대비 효과가 증명된 대부분의 위장관 운동촉진제는 D2 수용체(dopamine receptor type 2) 길항제이다. Metoclopramide는 상용량의 투약으로도 급성 근긴장이상반응(tardive dyskinesia)을 야기할 수 있다. 추체외로계 유해효과의 위험도는 누적 용량에 따라 증가하며, 일반적으로 비가역적인 경우가 많으며 청소년기 환자에서 더 흔하게 발생한다[92]. 현재 식품의약품안전처에서 단기간(최대 5일 이내)의 사용을 권고하고 있다.

Domperidone은 QT-간격 연장 증후군 및 치명적인 부정맥을 일으킬 수 있다[93,94]. 식품의약품안전처는 일반적인 소화불량의 완화 목적으로 하루 총 30 mg을 최대 1주까지만 허용하고 있다. 만일 QT-간격연장을 유발할 수 있는 약물들(quinolone, clarithromycin, isoniazid, fluoxetine 등)을 복용 중인 환자에게 domperidone은 더욱 치명적일 수 있다. 5-10개월 동안 levosulpiride를 복용한 60세 이상의 환자 중 일부에서 파킨슨증, 떨림 같은 운동 장애가 확인되었고, levosulpiride 중단 후에도 이러한 증상이 호전되지 않는 경우가 있어 고령 환자에게 장기간 투여할 때 주의가 필요하다[95].

헬리코박터 제균 치료

10. 헬리코박터 제균 치료는 기능성 소화불량증의 장기적인 증상 완화에 도움이 되기 때문에 권고한다.

• 권고 등급: 약함

• 증거 수준: 높음

• 전문가 의견: 전적으로 동의함(18.5%), 대체로 동의함(55.6%), 일부 동의함(25.9%), 대체로 동의하지 않음(0%), 전적으로 동의하지 않음(0%), 모르겠음(0%)

기능성 소화불량증 환자에 대한 H. pylori 제균 치료의 효과를 분석한 RCT를 대상으로 시행한 메타분석에 따르면, H. pylori 제균 치료군에서 6개월 이상 장기간 추적 관찰을 하였을 때, 작지만 통계적으로 유의한 소화불량 증상 개선이 관찰되었으나[18,96], 3개월의 단기간 추적 관찰 시에 그 효과는 유의하지 않았다[96]. 14개의 RCT를 분석한 한 메타분석에서는 제균 치료군에서 소화불량 증상의 호전을 보여주었으나[18], 25개 RCT를 분석한 다른 메타분석에서는 증상 호전이나 삶의 질의 유의한 차이가 없고 부작용은 높다는 상반된 결과를 보였다[96]. 유럽과 미국 및 캐나다의 진료 지침에서는 기능성 소화불량증 환자에서 H.pylori 제균 치료를 강력히 권고하고 있다[12,17].

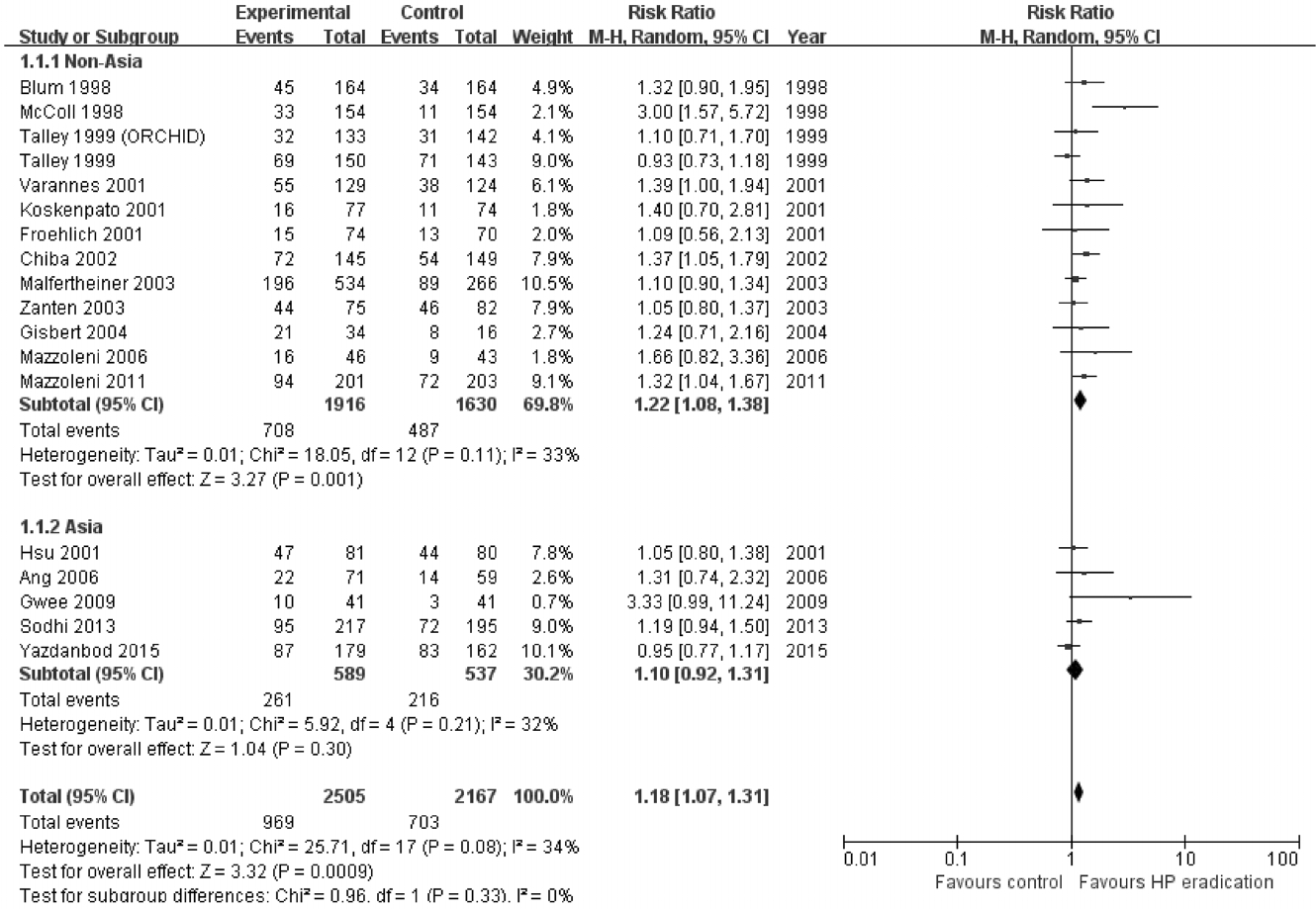

이번 개정판에서 기능성 소화불량증 환자에서 H. pylori 제균 치료 효과를 확인하기 위하여 1997년 1월부터 2017년 12월까지 기능성 소화불량증 환자를 제균 치료 후 6개월 이상 추적 관찰한 18개의 RCT에 대한 메타분석을 시행하였다(Table 4, Figs. 4 and 5) [97-114]. H. pylori 제균 치료를 한 군에서 소화불량 증상이 유의하게 개선되었으나(RR 1.18, 95% CI = 1.07-1.31) 연구간 이질성은 중간 정도였고(χ2 = 25.7, p= 0.08, I2 = 34%) (Fig. 5), NNT는 14명(95% CI = 11-18)으로 그 치료 효과는 크지 않았다. 연구가 시행된 지역에 따라 하위 분석을 시행하였는데, 아시아에서 5 개의 RCT가 있었고 아시아 이외 지역에서 13개의 RCT가 있었다. H. pylori 제균 치료는 아시아 이외 지역의 연구에서 현저한 이질성(χ2 = 18.1, p= 0.11, I2 = 33%) 없이 소화불량 증상을 유의하게 개선시켰다(RR = 1.22; 95% CI = 1.08-1.38). 그러나 아시아 지역에서 수행된 RCT들의 메타분석 결과 기능성 소화불량증에 대한 H.pylori 제균 치료의 효과가 통계적으로 유의하지 않았으며(RR = 1.10, 95% CI = 0.92-1.31), 연구 간의 이질성도 낮았다(χ2 = 5.9, p= 0.21, I2 = 32%).

Studies included in a meta-analysis of the effect of Helicobacter pylori eradication on functional dyspepsia status

Forest plot of randomized controlled trials comparing Helicobacter pylori eradication to placebo antibiotics in Helicobacter pylori-infected patients with functional dyspepsia. CI, confidence interval.

요약하면 소화불량 환자에서 H. pylori 제균 치료는 통계적으로 유의한 증상 호전을 보였으나 NNT가 크고, 아시아에서 수행된 RCT를 대상으로 한 메타분석에서는 통계적으로 유의하지 않아 높은 H. pylori 유병률, 제균 치료로 인한 약제 비용 및 약물 부작용, 내성균의 출현 위험, 재감염의 위험 등을 고려하여 이번 지침에서는 약한 권고를 선택하였다.

위 기저부 이완제

11. 위 기저부 이완제는 전반적인 소화불량 증상, 식후 포만감과 조기 만복감의 호전에 도움이 되어 권고한다.

• 권고 등급: 약함

• 증거 수준: 중등도

식후 근위부의 이완 장애는 기능성 소화불량증 환자의 약 40%에서 있으며, 조기 만복감, 체중감소 등의 증상과 관련이 있는 병태생리기전이다[115]. Buspirone과 tandospirone은 5-HT1 수용체 작용제이며 위 기저부를 이완시키는 효과를 나타낸다[116]. 한 이중 맹검 교차연구에 의하면 4주 동안의 buspirone 투여는 위 기저부 이완을 유의하게 증가시키고, 위약에 비해 전반적인 소화불량 증상점수의 개선과 식후 포만감, 조기 만복감, 복부팽만 등 개별 증상의 개선에 효과적이었다[117]. Tandospirone을 4주 동안 투여한 RCT 연구에서도 위약에 비해 tandospirone 투여군에서 복부 증상과 상복부통증이 유의하게 호전되었다[118]. Cisapride, tegaserod, mosapride 등 5-HT4 수용체 작용제는 식후 위 기저부 이완을 증가시키는 효과를 나타내며, 기능성 소화불량증 환자의 일부에서 증상을 호전시킨다[69,119-121]. 기능성 소화불량증 환자군에서 acotiamide를 투여한 후 복부 초음파를 이용하여 위 기저부 이완 정도를 측정하였을 때 위약에 비해 유의하게 위 기저부 이완을 증가시켰다[122]. 위 신티그래피 검사를 시행한 위약 대조군 연구에서 acotiamide는 위약에 비해 위 기저부 이완을 유의하게 증가시켰으며, 위장관 총 증상점수 및 불안 점수를 유의하게 호전시켰다[86]. 일부 항우울제도 위 기저부 이완을 증가시키는 효과를 나타낸다. 이중 맹검 위약 대조군 연구에서 amitriptyline과 escitalopram을 12주 동안 투여하면서 단일 광자 방출 컴퓨터단층촬영(single-photon emission computed tomography)으로 위 기저부 이완을 측정하였을 때, 이 약제들은 위약에 비해 위 기저부 이완을 유의하게 개선시켰다[123].

항우울제

12. 삼환계 항우울제는 산분비억제제, 위장관 운동촉진제 등 기존의 치료에 반응하지 않는 기능성 소화불량증 환자 치료에 도움을 줄 수 있어 권고한다.

• 권고 등급: 약함

• 증거 수준: 중등도

• 전문가 의견: 전적으로 동의함(34.6%), 대체로 동의함(53.9%), 일부 동의함(11.5%), 대체로 동의하지 않음(0%), 전적으로 동의하지 않음(0%), 모르겠음(0%)

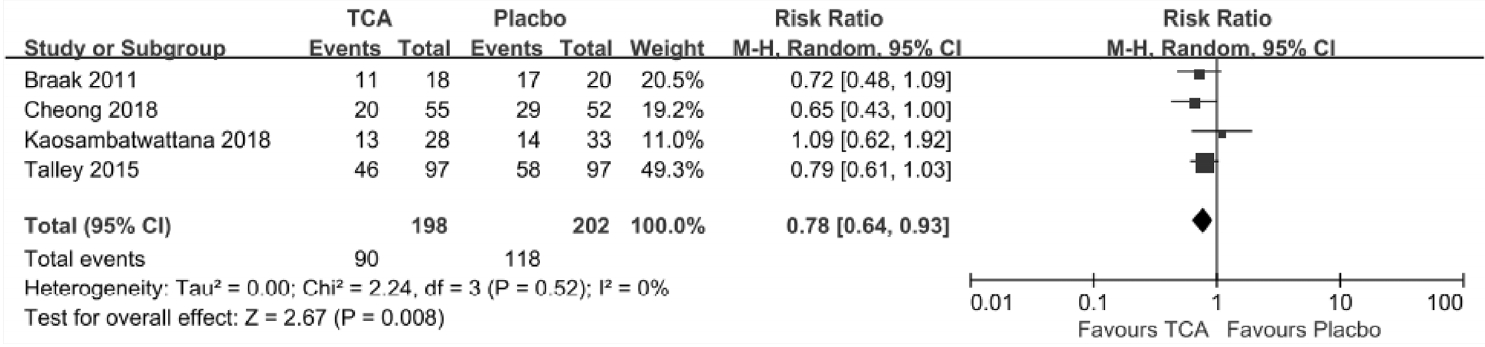

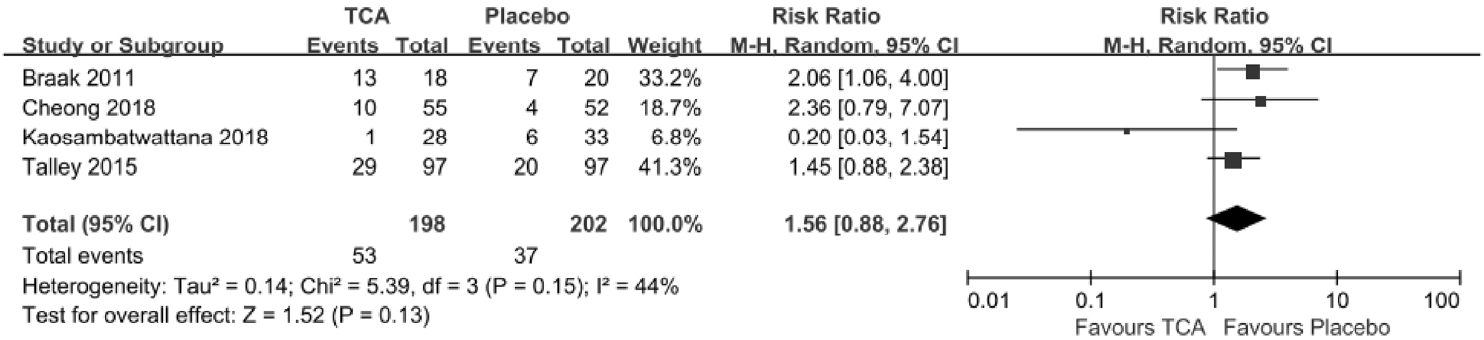

TCA는 기능성 위장 장애가 있는 환자들의 증상을 호전시키기 위해 임상에서 사용되고 있다. 최근 국내에서 발표된 과민성장증후군의 치료 지침에서도 항우울 작용 이외에 통증 조절(pain modulation) 기전으로 증상을 호전시켜 TCA 사용이 권고된다고 기술하고 있다[11]. 기능성 소화불량증 환자에서 TCA와 위약을 비교한 두 개의 체계적 문헌고찰 논문이 최근에 발표되었다[124,125]. 4개의 RCT를 포함한 첫 번째 논문에서 TCA는 위약에 비해 치료에 반응이 없는 기능성 소화불량증 환자들의 수를 감소시키는 것으로 나타났으며 (RR = 0.76; 95% CI = 0.62-0.94), NNT는 7명이었다(95% CI = 4-26) [124]. 3개의 RCT를 포함한 두 번째 논문에서도 TCA는 소화불량 증상을 줄이는 데 효과적인 것으로 나타났으며(RR 0.74, 95% CI 0.61-0.91), NNT는 6명이었다(95% CI 6-18) [125]. 저자들은 위의 주제와 관련하여 이전 문헌고찰에서는 포함되지 않았던 1개의 RCT [126]를 포함하여 체계적 문헌고찰과 메타분석을 하였다. 그 결과, TCA는 위약에 비해 기능성 소화불량증 환자들의 증상 호전에 효과적이었다(RR = 0.78, 95% CI = 0.64-0.93, p= 0.008) (Fig. 6). 그리고 TCA의 사용으로 인해 부작용이 발생할 확률은 위약에 비해 높지 않은 것을 확인하였다(RR = 1.56, 95% CI = 0.88-2.76, p= 0.13)(Fig. 7).

Forest plot of randomized controlled trials comparing tricyclic antidepressants to placebos in patients with functional dyspepsia. CI, confidence interval; TCA, tricyclic antidepressant.

Forest plot of adverse events in randomized controlled trials comparing tricyclic antidepressants to placebos in patients with functional dyspepsia. CI, confidence interval; TCA, tricyclic antidepressant.

아시아에서 시행된 연구들로는 불응성 기능성 소화불량증 환자들을 대상으로 TCA와 위약의 효과를 비교한 2개의 RCT가 있었다[126,127]. 첫 번째 연구에서는 imipramine과 위약을 12주간 투여하여 imipramine이 위약에 비해 소화불량 증상의 개선에 효과가 있음을 확인하였다[126]. Nortriptyline과 위약을 8주 동안 투여한 또 다른 연구에서는 nortriptyline이 위약에 비해 소화불량 증상을 감소시킴을 증명하지 못하였다[127]. Talley 등[128]은 TCA가 PDS 증상이 있는 환자들 보다는 소화성 궤양의 증상과 같은 EPS 환자들에서 더 효과적임을 보고하였다. 요약하면, TCA는 기존의 치료에 반응이 없는 기능성 소화불량증 환자에서 치료 효과를 기대할 수 있으며, 특히 EPS 아형의 환자들에게 더욱 효과적일 것으로 보인다. 비록 이 연구에서는 TCA의 부작용이 위약과 비교하여 통계적인 차이가 없었으나, 임상에서 TCA를 사용할 때에는 약물 부작용에 대한 주의를 기울여야 한다.

기타 약제

17개의 RCT에 대한 메타분석에서, rebamipide는 위약 또는 대조군과 비교하여 소화불량 증상을 23% 개선하였다. 특히 기질적인 원인의 소화불량 환자의 경우 증상이 28% 감소하여 통계적으로 유의하였지만 기능성 소화불량증 환자에는 유의한 개선이 없었다[129]. Sucralfate는 제산제로, 비궤양성 소화불량 환자를 대상으로 2개의 위약 대조군 연구가 있다.한 연구에서 3주 동안의 sucralfate는 위약에 비해 증상 개선에 효과적이지 못하였다[130]. 반면 다른 연구에서4주 동안 sucralfate 복용은 위약에 비해 의미 있는 증상 개선을 보였다[131]. 2개의 연구를 종합한 분석에서 sucralfate가 증상을 호전시켰지만 통계적으로 의미는 없었다[132].

Simethicone에 대한 2개의 연구가 있다. Simethicone (80 mg 1일 3회)과 cisapride (10 mg 1일 3회)를 무작위로 비교한 결과 simethicone은 cisapride보다 2주와 4주에 복부팽만 증상에 더 효과적이었고, 역류 증상은 2주에만 효과적이었다[133]. 이 연구에 근거하여 8주 동안 약제를 투여하고 증상 변화를 확인하는 위약 대조 연구가 시행되었다[134]. 기능성 소화불량증 환자에서 simethicone과 cisapride는 위약에 비해 증상을 개선시켰으며, 특히 simethicone은 cisapride와 비교하여 첫 2주 동안 증상개선 효과가 더 우수하였다. Simethicone이 소화불량에 작용하는 기전은 정확히 알려져 있지는 않으나, simethicone이 장에서 흡수되지 않고, 장내 가스를 감소시키므로 내장통각과민(visceral hyperalgesia)과 관련된 가스팽창에 효과적으로 작용할 것으로 생각한다.

정신 치료

13. 정신 치료는 약물 치료에 반응이 없는 기능성 소화불량증 환자의 증상 호전에 도움을 주므로 권고할 수 있다.

• 권고 등급: 약함

• 증거 수준: 중등도

기능성 소화불량증 환자는 증상이 없는 경우보다 불안, 우울, 심리적 스트레스와 같은 정신적 문제를 더 많이 가지고 있다[135]. 기능성 소화불량 환자에 대한 정신 치료에는 동적 정신 치료(dynamic psychotherapy), 최면 치료(hypnotherapy), 행동 치료(behavioral treatments)와 인지-행동 치료(cognitive-behavioral therapy)가 포함된다[136-138]. 최면 치료가 일반 치료에 비해 효과적이라는 1개의 연구가 있지만, 체계적 문헌고찰에서는 비궤양성 소화불량에 대한 정신 치료의 효과가 입증되지 않았다[136,139].

한 RCT 연구에서 정신 치료와 함께 4개월 동안 강화된 치료(운동과 감각 기능의 이상에 대해 검사하고 이를 목표로 설정하여 약물 치료)를 시행하는 것이 기존 치료에 반응하지 않는 소화불량 증상을 효과적으로 감소시켰다. 추가적인 인지-행동 치료는 동반된 불안과 우울 증상을 조절하는 데 효과적일 수 있겠다[140]. 다른 무작위 대조군 연구에서는 10주동안 약물 치료와 함께 정신 치료를 시행하는 것이 약물 치료만 시행하는 경우보다 소화불량 증상과 이와 연관된 삶의 질을 호전시키는 데 효과적이었다[141].

최근 체계적 문헌고찰에서는 정신 치료가 소화불량 증상을 의미 있게 호전시키는 것으로 나타났다(RR = 0.53, 95% CI = 0.44-0.65, NNT 3). 이 고찰은 789명의 소화불량 환자의 증상 개선을 이분법으로 기술한 연구들을 포함하였다[17]. 정신 치료의 결과는 수면의 질이 나쁘거나(OR = 7.68, 95% CI = 1.83-32.25) 결혼 상태가 원활하지 못한 경우(OR = 1.22, 95% CI = 1.10-1.36)와 부정적인 연관성을 보였고, 외향적인 성격을 보이는 경우(OR = 0.86, 95% CI = 0.76-0.96)와는 긍정적인 연관성을 나타냈다[142]. 이러한 결과들을 고려하면 정신 치료는 약물 치료에 반응하지 않고, 특히 정신적 요인과 연관되어 나타날 수 있는 심한 증상을 보이는 소화불량 환자의 치료에 고려될 수 있겠다.

식이

14. 고지방식을 피하는 등 식이 조절은 기능성 소화불량증의 증상 호전에 도움을 주므로 권고할 수 있다.

• 권고 등급: 약함

• 증거 수준: 낮음

기능성 소화불량증에서 식이 조절은 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. 그러나 기능성 소화불량증에서 음식과의 연관성에 대한 문헌자료는 아직 부족하고 일치되지 않는 결과를 보인다. 일반적으로 소화불량 증상을 유발하는 음식은 피하는 것이 좋다. 특히 고지방식이는 소화불량 증상을 유발하거나 악화시킬 수 있다. 십이지장내 지방은 위 팽창에 대한 예민도를 증가시켜 소화불량 환자에서 복부 팽만과 불편감을 유발한다[143]. 기능성 소화불량증 환자에서 식후 포만감이나 팽만감은 고지방식이와 직접적인 연관성을 보인다[144]. 또한 기능성 소화불량증 환자에서 고지방식이는 건강한 사람에 비해 구역과 복통을 유발하였다[145]. 우유, 유제품, 밀가루 음식, 매운 음식도 소화불량 증상을 일으킬 수 있으며[146,147], 탄산 음료나 커피도 증상을 유발할 수 있다[147,148].

결 론

40세 이상의 소화불량 환자에서 기질적 원인, 특히 위암을 배제하기 위해 상부위장관 내시경 검사를 시행해야 한다. 기질적 원인을 배제한 후에 증상이 만성이거나 반복되는 경우, 증상에 따라 EPS 아형과 PDS 아형으로 구분하여 치료한다. EPS 아형의 환자들은 우선 PPI로 치료한다. PDS 아형의 환자들은 도파민 D2 수용체 길항제와 5-HT4 수용체 작용제와 같은 위장관 운동촉진제를 사용한다. 일부 도파민 D2 수용체 길항제는 장기간 사용하는 동안 부작용을 일으킬 수 있으므로 주의해서 사용해야 한다. H. pylori 제균 치료에 대한 메타분석은 소화불량 증상이 장기적으로 호전되는 효과를 보여줬지만, 동양인을 대상으로 한 연구에서는 그 효과가 불분명하여 국내에서 RCT 연구가 필요하다. H. pylori 제균 치료는 PPI와 위장관 운동촉진제가 효과적이지 않은 경우 또는 만성 소화불량 증상이 있는 젊은 환자에게 적용할 수 있다. TCA는 산분비억제제나 위장관 운동촉진제 등에 반응이 없을 때 사용하여 볼 수 있고 증상 호전에 효과적이다. 또한 증상의 재발을 피하기 위해 약물 치료뿐 아니라 식이 조절이나 스트레스 관리가 중요하고 무엇보다 환자에게 질병의 특성을 교육하여 안심시키고 질병을 이해하도록 하는 것(reassurance)이 중요하다.